17世紀以降の島津氏の分家についてまとめてみた。

島津氏にはもともと分家が多い。鎌倉時代から続く歴史の長さに加え、子沢山な当主も多かったりする。そんなわけで、一族の枝葉をいっぱいに広げる。中世から続く家柄もあり、江戸時代に立てられた分家もあり。

- 中世の島津氏

- 薩摩藩における分家

- 薩摩藩主家/島津本家

- 重富島津家(越前島津家)

- 加治木島津家

- 垂水島津家

- 今和泉島津家

- 玉里島津家

- 日置島津家

- 都城島津家

- 花岡島津家

- 宮之城島津家

- 永吉島津家

- 豊州島津家(黒木島津家)

- 知覧島津家

- 佐志島津家(佐司島津家)

- 新城島津家

- 市成島津家

- 島津本家準三男家(忠広一流)

- 島津本家準二男家(島津大蔵家)

- 島津本家準四男家(島津頼母家)

- 島津本家準五男家(岩崎島津家)

- 薩州家忠清一流

- 薩州家準二男家

- 島津将曹/碇山氏

- 島津伊勢/諏訪氏

- 佐土原藩/佐土原島津家

- 「島津」を名乗りとしない庶流

日付については旧暦にて記す。

中世の島津氏

12世紀末に惟宗忠久(これむねのただひさ、島津忠久)が南九州に所領を得たことから、島津氏の歴史は始まる。島津荘(しまづのしょう)の地頭職に任じられ、「島津」を名乗りとした。また、薩摩国・大隅国・日向国(現在の鹿児島県と宮崎県)の守護職にも任じられる。

島津氏はおもに鎌倉に住んでいたが、13世紀後半の元軍襲来への対応のために任地への下向を命じられる。南九州を拠点とするのはこの頃から。さらに14世紀の南北朝争乱期を戦い抜く。

14世紀に島津氏本家は総州家(そうしゅうけ)と奥州家(おうしゅうけ)に分裂。この両家が争って、奥州家が守護家となる。さらにこの奥州家から、また分家ができる。薩州家(さっしゅうけ)・豊州家(ほうしゅうけ)・相州家(そうしゅうけ)・羽州家(うしゅうけ)・伯州家(はくしゅうけ)・摂州家(せっしゅうけ)など。

中世における島津氏の分家については、こちらの記事にまとめてある。

島津氏の歴史というのは、一族の抗争がかなりの部分を占める。分家が反乱を起こし、分家どうしが争い、やがて本宗家をも飲み込んだ。

16世紀半ばのこと、一族の抗争を制したのは島津貴久(しまづたかひさ)だった。こちらは相州家の出身だ。その嫡男の島津義久(よしひさ)が薩摩・大隅・日向の三ヶ国を制圧。さらには、九州の広範囲へ勢力を広げた。

天正15年(1587年)、島津氏は豊臣秀吉と戦って降伏。豊臣政権下の大名となる。慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いにおいては、島津義弘(よしひろ、貴久の次男)が西軍に参加。西軍は敗れるも、徳川家康との交渉をうまく運び、島津氏は領土を削られることなく許される。

幕藩体制下でも引き続き南九州の統治者に。島津氏領は「薩摩藩」「鹿児島藩」と呼ばれる。

薩摩藩における分家

島津氏では慶長4年(1599年)に、島津忠恒(ただつね)が当主となる。島津義弘の子である。島津義久には男児がなく、甥を後継者とした。

なお、『島津氏正統系図』では、島津義久が16代当主、島津義弘が17代、島津忠恒が18代となっている。じつのところ、島津義弘は「名代」という立場で、正式に当主についていない。扱いが難しいところだが、この記事では当主の代数を書くときは『島津氏正統系図』に準拠して、島津義弘を17代と数えることとする。

で、18代当主の島津忠恒が、初代の薩摩藩主ということになる。また、慶長11年(1606年)に「島津家久(いえひさ)」と改名。これは徳川家康から偏諱を受けてのことだった。

初代藩主の島津家久(島津忠恒)は16男16女をもうけ、2代藩主の島津光久も20男19女の子がある(『御家譜』より)。とんでもない子沢山だ。ここから出た分家も多い。

また、藩主の子が有力家に養子にも出された。かなりの数の家が、島津氏本家の血統に替わっている。

分家の中では「一門家(御一門)」がもっとも家格が高い。元文3年(1738年)に重富島津家・加治木島津家・垂水島津家が一門家と定められ、延享元年(1744)に今和泉島津家が加えられた。これら一門家は、本家に後継者がないときに、かわりに当主を出せる家柄である。徳川家における「御三家」のようなもの、と考えればだいたいあっている。

また、一門家は本家から養子を迎えることが多かった。血統を本家になるべく近いものにする、という意図もあったのだろう。

一門家を含む島津氏の分家は、その多くが家老を出す家柄である。

薩摩藩主家/島津本家

薩摩藩主を出す島津氏の本家筋は、「家柄は奥州家、血筋は相州家」という感じだ。明治時代には公爵家に列せられた。

奥州家は6代当主の島津氏久(うじひさ)にはじまる。

貞治2年・正平18年(1363年)、5代当主の島津貞久(さだひさ)は薩摩国守護職を三男の島津師久(もろひさ)に、大隅国守護職を島津氏久に分割して譲る。師久が「上総介」を称したことからこちらを「総州家」、氏久が「陸奥守」を称したことから「奥州家」と呼ばれる。

14世紀末頃から総州家と奥州家は対立。この争いは奥州家の島津元久(もとひさ、氏久の嫡男、7代当主)が制し、薩摩国守護職も手にする。奥州家が島津氏の本流となった。

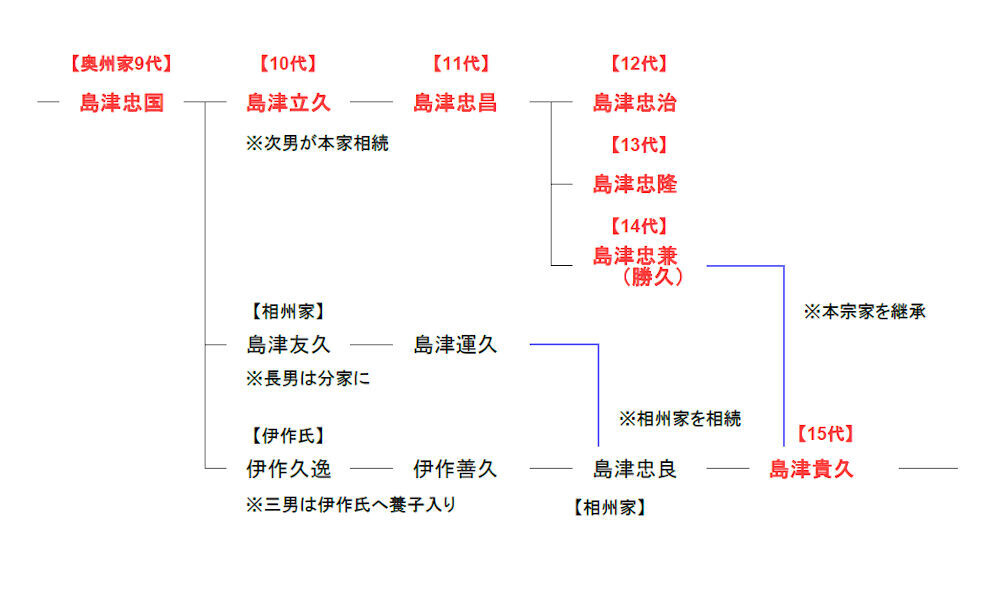

相州家は島津友久(ともひさ)に始まる。9代当主の島津忠国の長男である。薩摩国の田布施・高橋・阿多(たぶせ・たかはし・あた、鹿児島県南さつま市金峰)などを領した。「相模守」を称したことから「相州家」と呼ばれる。

相州家2代目の島津運久(ゆきひさ)は、後継者として伊作(いざく)氏から養子をとる。こちらは元服して「島津相模守忠良」を名乗った。

島津忠良(ただよし)の血統もちょっとややこしい。祖父の伊作久逸(いざくひさやす)は島津忠国の三男。本家筋の奥州家から島津氏庶流の伊作氏の家督をついでいる。島津友久と伊作久逸は兄弟でもある。

そして、島津忠良の嫡男が島津貴久である。一族の争いを制した島津貴久は、奥州家を継承した、という形をとる。幕府から正式に守護職に任じられる。また、「陸奥守」にも任官している。

相州家の島津忠良の系統が島津氏の本家筋となり、ここからも分家が多く立てられることになる。下は島津忠良から始まる略系図だ。

重富島津家(越前島津家)

一門家の筆頭とされる。元文2年(1737年)に島津忠紀(ただのり)を当主として分家を起こす。島津忠紀は21代当主・4代藩主の島津吉貴(よしたか)の四男。

島津忠紀(ただのり)は断絶していた越前島津家の名跡を継承して、分家を立てることになった。越前島津家というのは古い家柄である。初代の島津忠久の次男は島津忠綱(ただつな)といった。島津氏は鎌倉の幕府から越前国守護職も任された時期もある。その際に、島津忠綱は越前国の守護代を任された。島津忠綱の一族では、島津忠景・島津忠宗が歌人としても知られる。また、播磨国(現在の兵庫県)に土着した一族もあり、こちらは「播磨島津氏」とも呼ばれた。

重富家は大隅国始羅郡(しらのこおり)の重富(しげとみ、鹿児島県姶良市の重富地区)を領する。「重富」というのは、もともと越前国太田荘(現在の福井市のあたり)にあった地名である。

大隅国始羅郡帖佐郷のうち平松村・脇元村・船津村・春花村を割き、薩摩国鹿児島郡の触田村(東佐多村より分割)を加えて「重富郷」を設立したうえで、私領として与えられた。

重富島津家からは幕末に当主が出る。29代当主・12代藩主の島津茂久(もちひさ、島津忠義、ただよし)である。安政5年(1858年)に島津斉彬(なりあきら)が急死。後継の男子がなかったことから、甥の島津茂久(島津忠義)が家督をついだ。

島津茂久(島津忠義)は、重富家5代当主の島津忠教(ただゆき)の嫡男である。島津忠教はもともとは本家の出身で島津斉彬の弟だ。重富家4代当主の島津忠公の娘を正室に迎え、重富家に入っていた。

島津茂久(島津忠義)は若かったため、父の島津忠教は本家に戻り、藩主となった息子の後見となる。名も「島津久光(ひさみつ)」と改めた。藩主の父である島津久光は「国父」とも呼ばれる。薩摩藩の実質的な最高権力者となった。

なお、島津久光が本家に復帰したことにともない、重富家6代当主には島津珍彦(うずひこ)が立てられた。島津久光の四男である。明治時代には男爵家に列せられる。

加治木島津家

一門家のひとつ。大隅国始羅郡の加治木(かじき、鹿児島県姶良市加治木)を領する。

加治木は島津義弘の隠居地だった。島津義弘は元和5年(1619年)に逝去。その遺領は寛永8年(1631年)に18代当主・初代藩主の島津家久(島津忠恒)の三男が相続した。名を島津忠朗(ただあき)という。加治木家の祖は島津義弘の孫にあたる。

加治木家4代目の島津久門(ひさかど)は本家から養子として入った。22代当主・5代藩主の島津継豊の次男である。寛延2年(1749年)に兄である23代当主・6代藩主の島津宗信(むねのぶ)が若くして没する。島津久門は本家に復帰して家督を継承した。名を「島津重年(しげとし)」と改めた。また、加治木家のほうは長男の島津久方がついだ。

24代当主・7代藩主の島津重年には難題が降りかかる。宝暦3年(1753年)、幕府から美濃国(現在の岐阜県)の木曾三川の御手伝普請が命じられたのである(宝暦治水)。この負担は大きく、藩の財政を圧迫。工事にともなって藩士にも死者が出た。島津重年はもともと体が強くなく、そこに心労も重なって、 宝暦5年(1755年)に没する。享年27。

島津重年の亡くなるちょっと前に、加治木家をついでいた嫡男の島津久方も本家に迎えられていた。島津重方は名を「島津忠洪」と改めて、父の死後に11歳で家督をつぐ。さらに「島津重豪(しげひで)」と名を改めた。

加治木家当主から25代当主・8代藩主になった島津重豪は、父とは対照的にたいへんな長寿だった。精力的に藩政を改革する。学問や教育にも力を入れた。また、蘭癖大名としても知られる。

島津重方(島津重豪)が本家に戻ったあと、加治木島津家はしばらく当主不在となる。明和9年(1772年)に知覧家から島津久徴(ひさなる)が入って、加治木家の家督をついだ。

明治時代には男爵家に。

垂水島津家

一門家のひとつ。大隅国大隅郡の垂水(たるみず、鹿児島県垂水市)を領する。

島津忠良の次男の島津忠将(ただまさ)を祖とする。その子の島津以久(もちひさ)も島津貴久・島津義久に仕えて活躍した。島津以久は慶長4年(1599年)に垂水を与えられ、こちらへ移り住んだ。

垂水家は相州家から続く家柄である。島津貴久が奥州家を継承したために、弟の島津忠将が相州家の後継者という扱いに。

垂水家3代目にあたる島津彰久(てるひさ、以久の嫡男)は、島津義久の次女(名は「新城」とも呼ばれた)を正室に迎えている。島津彰久の嫡男は島津忠仍(ただゆき)といい、島津義久の孫にあたる。島津義久は島津忠恒ではなく、血のつながっている島津忠仍を後継者にしようとも考えていた。

なお、島津彰久は文禄4年(1595年)に朝鮮で陣没。垂水家の当主としての実績はない。

慶長15年(1610年)に島津以久が没し、島津忠仍(島津久信と改名)は垂水家の4代当主となる。ちなみに島津久信(ひさのぶ)は「相模守」を称する。相州家の家系を意識したものだろうか。また、島津義久の血をひくことから、垂水家が本家に次ぐ家柄とみなされていた。「脇の惣領」とも呼ばれた。

島津久信は佐土原藩の後継者を打診されていたが、辞退して垂水家を相続する。慶長15年の時点で島津義久はまだ存命しており、本家の家督相続の可能性も残していたのかもしれない。しかし、慶長16年(1611)年に島津義久が没する。18代当主・初代藩主の島津家久(島津忠恒)からは危険視され、島津久信の立場は危ういものとなっていく。

その後、島津久信は嫡男の島津久敏(ひさとし)に家督を譲り、自身は鹿屋に隠居する。垂水家5代の島津久敏。母は島津家久(いえひさ、こちらは島津貴久の四男)の娘である。島津久敏は病弱であったことから、島津久信はその廃嫡して、弟の島津久章(ひさあきら)を後継者に立てよう画策した。これに反対する重臣を手打ちにする事件を、元和9年(1623年)に起こしている。

垂水家5代当主の島津久敏は寛永元年(1624)年に瘴癘(しょうれい、流行り病)により早世。享年24。子がなかったので、後継者には島津家久(島津忠恒)の四男が立てられた。島津久貞という。このときはまだ8歳くらいである。

島津久敏には弟がいる。でも、こちらは後継者とされなかった。隠居の身となっていた島津久信は、島津久章を後嗣とするよう動くが実現しなかった。寛永14年(1637年)に島津久信は病で亡くなるが、毒殺されたとも。

また、島津久章は新城家を創設するも、のちに謀叛を疑われて殺害されている。このあたりの経緯には、陰謀めいたものが渦巻いているような印象を受ける。本家当主の候補者でもあった島津久信の血統は、島津家久(島津忠恒)にとっては排除したい存在だったのかも。

寛永11年(1634年)、島津久貞は北郷家の家督を継ぐことになり(北郷久直)、垂水家から抜ける。ちなみに系図では島津久貞は垂水家の代数に数えられていない。島津久貞にかわりに、島津家久(島津忠恒)の七男の島津忠紀(ただのり)が垂水家に入った。こちが6代当主とされる。

垂水家はその後も本家から養子が入ることが多かった。8代の島津忠直は島津綱貴の三男、9代の島津貴儔(たかとも)は島津吉貴の二男、10代の島津貴澄(たかすみ)は島津吉貴の五男。ちなみに、垂水家では島津吉貴に願い出て歴代当主は「貴」を通字とするようになった。

明治時代には男爵家に。

今和泉島津家

一門家の一つ。薩摩国揖宿郡(いぶすきのこおり、鹿児島県指宿市)の今和泉(いまいずみ)を領する。延享元年12月(1745年1月)、21代当主・4代藩主の島津吉貴の七男の島津忠郷(たださと)を立てて家を起こしたのが始まり。断絶していた和泉(いずみ)氏の名跡をついで、これを復興させた。だから「今和泉」家である。

ちなみに、和泉氏は4代当主の島津忠宗の次男の島津忠氏(和泉忠氏)に始まる。「和泉」の名乗りは薩摩国和泉(いずみ、鹿児島県出水市)を領したことから。14世紀に和泉忠氏は兄の島津貞久に従って活躍した。

応永24年(1417年)、薩摩国河邊の鳴野原(なきのはら、鹿児島県南九州市川辺町神殿)で8代当主の島津久豊(ひさとよ)と伊集院頼久(いじゅういんよりひさ)が戦った。和泉氏5代の和泉直久、その弟の和泉忠次は島津久豊の配下で戦う。合戦は島津久豊方の大敗。和泉直久・和泉忠次はともに戦死。これにより和泉氏は断絶している。

今和泉家を創設するにあたって、「今和泉郷」を新たに設けて私領とした。揖宿郡の小牧村・岩本村・西方村、頴娃郡(えいのこおり)の池田村・仙田村・利永村などを割いて「今和泉郷」とした。

今和泉家からは徳川家定の正室となった篤姫(天璋院、てんしょんいん)が出ている。篤姫は今和泉家5代当主の島津忠剛(しまづただたけ)の娘。篤姫は28代当主・11代藩主の島津斉彬の養女となり、さらに近衛忠煕(このえただひろ)の養女となり、徳川家へ輿入れした。

ちなみに、島津忠剛は26代当主・9代藩主の島津斉宣の七男で、今和泉家に養子入りして家督をついでいる。27代当主・10代藩主の島津斉興の弟にあたる。つまり島津斉彬と篤姫(天璋院)は従兄妹の間柄となる。

明治時代には男爵家に列せられる。

玉里島津家

明治4年(1871年)に島津久光が分家を立て、鹿児島の下伊敷村の玉里(たまざと、鹿児島市玉里町)に住んだ。島津久光の功績が賞され、のちに公爵家に列する。

玉里邸は島津斉興が天保6年(1835)に造営したもの。隠居後にここに住んでいた。「玉里」というのは島津斉興を「玉印(ぎょくいん)」と呼んだことにちなむという。明治10年(1877年)の西南戦争で焼失したあと、明治12年(1879年)に島津久光が再築して住居とした。

明治20年(1887年)に島津久光が逝去すると国葬が執り行われた。ちなみに玉里邸の黒門とその前の道路は、国葬のために造られたものである。

島津久光のあとは七男の島津忠済(ただなり)が家督をついだ。

日置島津家

島津貴久の三男の島津歳久(としひさ)を祖とする。島津歳久は薩摩国祁答院(けどういん)を領し、虎居城(とらいじょう、鹿児島県薩摩郡さつま町虎居)を居城としていた。

天正20年(1592年)に島津歳久は豊臣秀吉の命令で討たれた。島津歳久は娘を島津忠隣(ただちか、薩州家の島津義久の次男)に娶せて後継者としていた。しかし、島津忠隣は戦死によりすでに亡く、孫がひとり残されていた。のちに島津常久(つねひさ)と名乗る。

文禄4年(1595年)、島津常久には薩摩国日置(ひおき、鹿児島県日置市日吉町日置)が与えられた。「日置島津家」と呼ばれる。

のちに島津常久は、島津家久(島津忠恒)の家老となる。藩主からの信頼が厚く、重用された。ちなみに鹿児島城を築城した際には、後詰めの上山城(現在は城山公園)の城代を任されている。

島津常久の跡をついだ子の島津久慶も家老を務めた。島津久慶のあとは、島津家久(島津忠恒)の十二男の島津忠朝が養子として入っている。島津忠朝も藩家老を任された。

日置家はその後も家老を多数出し、藩政を支える。日置家12代の島津久風(ひさかぜ)は27代当主・10代藩主の島津斉興の筆頭家老を務めた。天保8年(1837年)に山川港(指宿市山川)に異国船が現れた「モリソン号事件」では、その対応にあたった。また、日置家13代の島津久徴(ひさなが)は島津斉彬と島津茂久(島津忠義)の家老を務めている。

また、島津久徴の弟の島津歳貞(としさだ)は桂家の養子に入り、桂久武(かつらひさたけ)と名乗る。こちらも藩の家老として活躍した。

明治時代には男爵家に。

日置家の祖の島津歳久については、こちらの記事にて。

都城島津家

日向国の都城(みやこのじょう、宮崎県都城市のあたり)を領する。私領は4万石ほどと、島津家中でも最大規模である。もともとは北郷(ほんごう)氏を称した。

北郷氏は4代当主の島津忠宗の六男の島津資忠(すけただ)を祖とする。14世紀の南北朝争乱期に島津資忠は兄の島津貞久(5代当主)とともに転戦。文和元年・正平7年(1352年)に足利義詮(よしあきら、2代将軍)より日向国庄内の北郷(ほんごう、現在の都城市山田町・庄内町のあたり)を与えられる。これにちなんで「北郷」を名乗りとした。

14世紀から幕末まで、北郷氏は都城を含む庄内の地の領主であった。16世紀には北郷時久(ほんごうときひさ)が島津貴久・島津義久に協力。その勢力拡大に大きく貢献する。豊臣秀吉に降伏後も、大名として存続する。しかし、文禄4年(1595年)に薩摩国祁答院に移封され、本貫地の庄内を離れた。庄内にはかわって伊集院忠棟(いじゅういんただむね)が入った。

慶長4年(1599年)の庄内の乱では、北郷家は奮戦する。戦後は、伊集院氏のものとなっていた庄内への復帰がかなった。

北郷氏はもともと独立した大名であったが、島津氏の家臣団に取り込まれていく。また、当主の早世が続く。そして、寛永10年(1633年)には島津家久の四男が北郷氏の家督をつぐことになった。もともとは垂水島津家の後嗣とされていたが、北郷氏に入り「北郷久直(ひさなお)」と名乗った。

19代当主・2代藩主の島津光久の次男の島津忠長(ただなが)が北郷氏の家督を継承すると、島津姓に復姓する。これ以降、「都城島津家」と呼ばれるようになった。

明治になって男爵家に。

都城島津家(北郷氏)についてはこちらの記事にて。

花岡島津家

大隅国大隅郡の花岡(はなおか、鹿児島県鹿屋市花岡町のあたり)を領する。享保9年(1724年)、20代当主・3代藩主の島津綱貴の次男の島津久儔(ひさよし)を立て、花岡家が始まる。

大姶良郷の木谷村・野里村などが割かれて「花岡郷」を新設し、その私領とされた。

宮之城島津家

薩摩国祁答院の宮之城(みやのじょう、鹿児島県薩摩郡さつま町の宮之城地区)を私領とする。多くの家老を出した。

島津忠良の三男の島津尚久(なおひさ)を祖とする。島津尚久は薩摩国河邊郡の鹿籠(かご、鹿児島県枕崎市)を領していた。嫡男の島津忠長(ただたけ)は島津義久の家老を務めた。戦場では大将を任されることも多かった。のちに島津忠長は宮之城を任される。

島津忠長の死後、家督は島津久元(ひさもと)がつぐ。島津久元は新納(にいろ)家に養子に出ていて「新納忠在」と名乗っていた。新納忠在(島津久元)は関ヶ原の戦いにも従軍している。兄が早くに亡くなったために、新納忠在は宮之城家に戻り、「島津久元」と名乗るようになった。そして、18代当主・初代藩主の島津家久(島津忠恒)の家老として活躍する。

宮之城家4代の島津久通(ひさみち)は19代当主・2代藩主の島津光久の家老。永野金山(山ヶ野金山、鹿児島県薩摩郡さつま町永野・霧島市横川町上ノ)を発見した人物でもある。

宮之城家7代の島津久方は、本家からの養子。20代当主・3代藩主の島津綱貴の五男である。

幕末には島津久光の次男の島津久治(ひさはる)が家督をつぐ。宮之城家の15代当主に。島津久治は藩の家老を任される。藩主の島津茂久(島津忠義)の実弟でもあり、兄の代理として重要な場面に出ていくことも多かった。薩英戦争では海軍を指揮した。

明治時代に男爵家に。

永吉島津家

薩摩国日置郡の永吉(ながよし、鹿児島県日置市吹上町永吉)を領する。

島津貴久の四男の島津家久(いえひさ)を祖とする。島津家久は戦の強い人物だった。天正12年(1584年)の島原合戦(沖田畷の戦い)での奇跡的な勝利をはじめ、九州戦線における島津氏の勢力拡大の立役者であった。日向国の佐土原城(さどわらじょう、宮崎市佐土原町)を任され、日向方面の攻略の司令官という感じであった。

天正14年(1586年)から島津氏は豊後国(現在の大分県)の大友氏領への侵攻を開始する。ここでも島津家久は活躍しまくる。しかし、翌年に豊臣秀長が率いる大軍が襲来すると敗走。単独で和睦する。その後、急死してしまう。毒殺とも。

島津家久のあとは嫡男の島津忠豊(ただとよ、島津豊久、とよひさ)がつぐ。島津家久は豊臣家の直臣となる話をまとめていて、島津忠豊(島津豊久)は大名となる。日向国の佐土原・都於郡を領した。

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いでは、島津豊久は島津義弘とともに戦う。島津の退き口において、激戦の中で戦死した。

戦後に所領は没収。島津豊久の家臣団は薩摩国の永吉に移された。そして、喜入氏より娘婿を迎えて、後継者とした。島津忠栄という。島津忠栄も寛永元年(1624年)に早世。永吉家の4代目には本家から島津久雄(ひさたか)が入った。こちらは18代当主・初代藩主の島津家久(島津忠恒)の九男である。

永吉家の祖の島津家久については、こちらの記事にて。

豊州島津家(黒木島津家)

江戸時代においては、薩摩国祁答院黒木(くろき、鹿児島県薩摩川内市祁答院町黒木)などを領した。

豊州家は、8代当主の島津久豊の三男の島津季久(すえひさ)を祖とする。当初は大隅国桑原郡(のちに始羅郡、鹿児島県姶良市)を領し、帖佐の瓜生野城(うりうのじょう、建昌城、姶良市西餅田)を拠点とした。その後、日向国の飫肥(おび、宮崎県日南市)・櫛間(くしま、宮崎県串間市)へ転封となった。のちに日向国の志布志(しぶし、鹿児島県志布志市)も領するようになる。

15世紀には強い力を持ち、本家筋の奥州家を支える存在でもあり、あるいは反乱を起こしたりもしている。

日向国南部に根を下ろし、伊東氏や肝付氏と長年にわたって抗争。北郷氏とは婚姻を重ねて縁戚関係にあり、連携して対抗勢力にあたった。16世紀になって豊州家では後継者が不在となる。そこで北郷氏(のちの都城島津家)の当主である北郷忠親(ただちか)が豊州家の当主となった。島津忠親と名乗る。なお、北郷忠親(島津忠親)は嫡男の北郷時久に北郷の家督は譲っている。

16世紀半ばに日向で伊東義祐(いとうよしすけ)が強盛となり、飫肥を保つのが苦しい状況となる。そこで島津忠親は、島津貴久に支援を求める。永禄3年(1560年)には島津忠平(島津義弘)を養子に迎えて関係の強化もはかった。島津忠平(島津義弘)は北郷忠孝(島津忠親の弟)の娘を妻としていた。しかし、永禄4年(1561年)に領土を割譲して伊東氏と和睦。養子縁組を解消し、島津忠平(島津義弘)は戻された。妻とも離縁する。

永禄11年(1568年)、伊東義祐に攻められて飫肥が陥落。島津忠親は北郷時久を頼って庄内へ逃亡。所領を失った。

島津忠親の子は島津朝久(ともひさ)という。島津義弘に召し出されてその配下となった。また、島津義弘の長女(「千鶴」「御屋持」という名が伝わっている、母は離縁した北郷忠孝の娘)を妻にした。

島津朝久は島津義弘より所領を拝領し、帖佐の平松に移り住んだ。豊州家ゆかりの地へと戻る。島津朝久は文禄2年(1593年)に朝鮮出兵に従軍し、陣中で没した。家督は嫡男の島津久賀がつぐ。

島津久賀は島津義弘の外孫にあたり、こちらも厚遇された。慶長5年(1600年)に薩摩国長野(ながの、鹿児島県薩摩郡さつま町永野)の地頭を任され、慶長12年(1607年)に帖佐地頭を任される。そして、寛永9年(1632年)から薩摩国の黒木を領する。「黒木島津家」とも呼ばれる。島津久賀は18代当主・初代藩主の島津家久(島津忠恒)の城代も務めた。

その後も豊州家(黒木家)は藩の家老を出す。幕末には、島津久宝(しまづひさたか)が、28代当主・11代藩主の島津斉彬の家老を務めた。

豊州家について、詳しくはこちらの記事にて。

知覧島津家

薩摩国給黎郡(きいれのこおり)の知覧(ちらん、鹿児島県南九州市知覧)を領する。古くは佐多(さた)氏を称した。

佐多氏は4代当主の島津忠宗の三男の島津忠光を祖とする。名乗りは大隅国の佐多(鹿児島県肝属郡南大隅町佐多)を領したことから。佐多忠光(島津忠光)は、文和2年・正平8年(1353年)に足利義詮より薩摩国知覧院を与えられた。これ以降、知覧の領主となる。

島津氏では一族どうしの抗争が絶えなかった。その中で佐多氏は、勝利した側についていることが多かった。

7代当主の島津元久が急死したあと、弟の島津久豊が強引に家督を相続。8代当主となる。島津久豊の母は、佐多忠光の娘である。佐多親久(佐多氏4代)は島津久豊を支援する。

島津久豊に対して伊集院頼久(いじゅういんよりひさ)・総州家・伊作氏などが反抗。大乱となる。応永20年(1413年)には伊集院頼久が鹿児島を急襲。このとき島津久豊は遠征に出ていて不在。島津久豊の拠点である清水城を攻め取られる。鹿児島にあった佐多親久は東福寺城(とうふくじじょう、清水城のやや東にある)に入って防戦。島津久豊の鹿児島奪還に貢献している。その後、島津久豊は苦労しながらも反抗戦力を抑え込んでいく、領内をほぼ制圧する。佐多親久は各地を転戦した。

一時、知覧は今給黎久俊(いまきいれひさとし、伊集院頼久の叔父)に奪われる。応永27年(1420年)に島津久豊は知覧城を奪い返し、これを佐多親久に改めて与えた。

16世紀前半に本家である奥州家と、分家の薩州家と相州家と、三つ巴の争いとなる。佐多忠成(佐多氏8代)は早い段階から相州家の島津忠良に協力している。ちなみに島津忠将(忠良の次男、垂水家・佐土原家の祖でもある)は佐多忠成の娘を妻としている。佐多忠成は薩州家との戦いに参加。鹿児島攻めや市来・串木野攻めなどに従軍している。島津貴久の覇権奪取に貢献した。

佐多氏9代の佐多忠将、10代の佐多久政も島津貴久・島津義久に従い、島津氏の勢力拡大に貢献した。なお、佐多久政は天正15年(1587年)に豊臣軍と戦って戦死している。

文禄4年(1595年)、豊臣秀吉の命令により島津氏領内では所領替えが行われた。このときに佐多久慶(佐多氏11代)は知覧を離れ、隣村の川辺宮村へ移封された。慶長15年(1610年)に佐多忠充(佐多氏12代)は旧領の知覧に復帰する。

明暦2年(1656年)、佐多久孝(佐多氏14代)が若くして亡くなり、後継の男子もなかった。そこで、佐多久孝の長女の婿として喜入領主の肝付兼屋の三男を養子にとって家督をつがせた。佐多久利と名乗る。ちなみに、佐多久利の母は18代当主・初代藩主の島津家久(島津忠恒)の娘でもある。

寛文11年(1671年)、15代の佐多久利も26歳で嗣子のないまま早世。後継者には島津光久の五男が入る。佐多久利の母方の甥にあたる。佐多久孝の次女を妻と、家督を相続した。この16代目は佐多久達と名乗る。佐多久達は藩の要職を務める。藩の家老に加えて城代も任された。

正徳元年(1711年)、21代当主・4代藩主の島津吉貴は、佐多久逵に「島津」の名乗りを命じる。「島津久達」と称するようになる。これ以降、当主は代々「島津」を名乗ることとし、「知覧島津家」と呼ばれるようになる。なお、次男以下は引き続き「佐多」を称する。

知覧家17代の島津久豪(久達の次男)も藩の家老を任される。島津久豪には嗣子がなく、22代当主・5代藩主の島津継豊の三男を養子とした。知覧家18代は島津久峯(ひさみね)と名乗った。

ちなみに島津継豊の長男は島津宗信、次男は島津重年(加治木家から本家に復帰)。ともに藩主である。藩主の実弟である島津久峯は重用された。また25代当主・8代藩主の島津重豪(重年の子)にもよく仕えた。ちなみに、島津久峯の嫡男は一門家の加治木家の家督を相続する(加治木家6代の島津久徴)、次男が知覧家を相続している。

幕末には、知覧家21代の島津久福(ひさとみ)が28代当主・11代藩主の島津斉彬の家老を務めている。

知覧島津家(佐多氏)の詳細は、こちらの記事にて。

佐志島津家(佐司島津家)

薩摩国祁答院の佐志(さし、鹿児島県薩摩郡さつま町広瀬)などを私領とする。

島津義弘の次女の御下(おした)は、伊集院忠真(いじゅういんただざね)に嫁いでいた。慶長4年(1599年)に伊集院忠真は反乱を起こす(庄内の乱)。和睦により許されたものの、慶長7年(1602年)に伊集院忠真の一族は粛清された。御下は実家に戻される。

御下は藩主の島津家久(島津忠恒)の妹でもある。慶長18年(1613年)より江戸に人質として住んだ。人質の役目の褒賞として、御下には3000石の化粧料が与えられた。その知行地には佐志も含まれていた。

元和7年(1622年)、御下は宮之城家の島津久元と再婚。男子をひとりもうける。名を島津久近という。御下の所領は、島津久近に相続される予定だったが、この息子は15歳で早世する。

明暦2年(1656年)、19代当主・2代藩主の島津光久は、四男の島津久岑に佐志を与えた。「佐志島津家」を新たに立てる。「佐司島津家」とも書く。

佐志家の実質的な初代は御下であるが、早世した兄の島津忠清(島津義弘の五男)を祖とした。2代目が島津久近、そして3代目を島津久岑という系譜とした。島津久岑は後嗣なく早世したので、佐志家4代には島津久當(島津光久の十一男)が立てられた。なお、島津久岑と島津久當は家老にも任じられている。

新城島津家

大隅国大隅郡の新城(しんじょう、鹿児島県垂水市新城)などを私領とする。

島津義久の次女は島津彰久の正室となっていた。新城に住んだことから「新城様」と呼ばれた。新城は島津忠仍(島津久信、垂水家4代)を産む。島津忠仍(島津久信)は島津義久の外孫にあたり、後継者の候補になっていた。島津忠恒(島津家久)が後継者と決められたあとも、島津義久は自分の血をひく孫(島津忠仍)のほうを後継者にしようと画策していたとも。

島津義久の死後、島津久信は家督を狙ったことを疑われ、弁明の起請文を出したりもしている。後継者争いのライバルであった島津家久からは、その後も睨まれる存在であった。

島津久信は日向国の佐土原藩の相続を辞退して、祖父の島津以久から大隅国の垂水を相続。垂水家を起こす。系図上は4代目とされるが、実質的には初代にあたる。

島津久信にはいろいろある(詳細については垂水家のところで述べている)。家督を譲った嫡男の島津久敏が早世し、その後継には18代当主・初代藩主の島津家久(島津忠恒)の子が養子として入った。島津久敏には弟がいた。島津久章(ひさあき)という。こちらは垂水家を継がず。

島津久敏は江戸で病気にかかって亡くなる。寛永元年(1624年)10月13日のことだった。そのちょっと前の9月8日、島津久章が新城などの私領主となる。島津家久の七女を新城の養女としたうえで、島津久章の婚約者とした。そして、新城・鹿屋・高須といった新城の化粧領を、島津久章に相続させることが許された。これが「新城島津家」となる。

この動きには、久章に垂水家の家督をつがせたい島津久信の思惑と、そうはしたくない島津家久の思惑が見えるような感じもする。

寛永13年(1636年)、島津久章らが結婚。そして、寛永14年(1637年)4月9日に島津家久が島津久章の屋敷に結婚祝いで訪れた。それからしばらくあとの5月11日に島津久信が死去。毒殺とも伝わる。

寛永15年(1638年)に島津家久は逝去。島津光久が本家の家督をつぐ。島津久章は妹の婿ということあり、島津光久から重用された。

寛永18年(1641年)5月、島津久章は江戸からの帰国の途中に京で失踪する。7月に紀伊国の高野山蓮金院(和歌山県伊都郡高野町)にいるところを捕まえられた。

正保2年12月11日(1646年)、島津久章は蟄居先の薩摩国谷山の清泉寺(せいせんじ、鹿児島市下福元町)にあった。叛意ありとして遠島処分を言い渡されるも拒絶。使者との乱闘となり、斬殺された。

私領は没収され、新城家は一代にして断絶。島津久章の妻も自害する。

島津久章には遺児があり、垂水家で養育された。長じて末川忠清と名乗る。寛文9年(1669年)、忠清は新城家旧領を相続することとなり、「島津」姓に復する。新城家が再興された。

島津忠清のあとは……本家から養子が入る。新城家3代の島津久侶は島津光久の七男、新城家4代の島津久雄は島津光久の十九男である。

明治2年(1869)の版籍奉還のあとに「島津」姓を返上し、一族は「末川」姓を名乗るようになった。

市成島津家

大隅国囎唹郡(そおのこおり)の市成(いちなり、鹿児島県鹿屋市輝北町市成)を私領とする。

もともとは敷根(しきね)氏である。敷根氏は大隅国囎唹郡の敷根(鹿児島県霧島市国分敷根)の領主で、12世紀頃から名が見える古い家系である。美濃国土岐(とき、岐阜県瑞浪市)にあった源姓の土岐氏の末裔を称する。

16世紀においても敷根氏は有力な国人衆であった。島津貴久と敵対した時期もあるが、のちに従う。大隅国で肝付兼続が強盛となる中で重要な役割を果たす。敷根は肝付勢の最前線となった廻(めぐり、霧島市福山)のすぐ近くだ。敷根頼賀はこの難しい場所を堅守した。

敷根頼元(よりもと、頼賀の孫)は島津義弘に従って転戦。天正20年(1592年)に朝鮮に渡海する際には、島津義弘は船を揃えられずに苦労した。このときに、敷根頼元は自身の船を提供し、島津久保(ひさやす、義弘の子)を渡海させた。その褒美として1000石を拝領する。

文禄4年(1595年)、敷根氏は大隅国大隅郡の田上(たがみ、鹿児島県垂水市)へ移封となる。本貫地である敷根を離れた。

慶長3年(1598年)に朝鮮で敷根頼元は陣没。後継の男子がなかったので、娘婿として島津忠長の三男を養子に迎えた。敷根立頼(たつより)と名乗る。また、大隅国大隅郡の高隈(たかくま、鹿児島県鹿屋市上高隈・下高隈)に所領替えとなった。その後、慶長19年(1614年)に市成へ移封となる。

寛永4年(1627年)に敷根頼元は死去。そのあとは嫡男の敷根頼国が継ぐも嗣子のないまま早世。そして、寛永10年(1633年)に弟の敷根頼喜が家督を継承する。また、敷根頼喜は、18代当主・初代藩主の島津家久の八女を正室とした。

寛永20年(1643年)に後光明天皇即位に際して、敷根頼喜は19代当主・2代藩主の島津光久の名代として上洛する。このときに「島津」姓と「久」の偏諱を拝領。「島津久頼(ひさより)」と名乗った。島津久頼は家老も務めた。

正保3年(1646年)には島津光久より、当主は代々「島津」を名乗ることを許される。この家は「市成島津家」と呼ばれるようになる。なお、次男家は土岐氏、三男家は敷根氏を名乗る。

明治2年(1869)の版籍奉還のあとに市成島津家は「島津」姓を返上し、「土岐」に名乗りを改めた。

島津本家準三男家(忠広一流)

島津忠広を祖とする。18代当主・初代藩主の島津家久の五男である。当初は豊州家の島津朝久に養子として入り、朝久の妻(御屋地、島津義弘の長女)の所領を相続。豊州家では次男として遇される。

延宝5年(1677年)に、兄の島津光久(19代当主・2代藩主)の命令で豊州家を抜けて本家に戻る。加治木家を二男家にみたてて、島津忠広を三男家に準ずる家とした(本家の「準三男家」)。

島津忠広と嫡男の島津忠守は、島津光久の家老も任されている。

島津本家準二男家(島津大蔵家)

島津久明を祖とする。19代当主・2代藩主の島津光久の十男である。

元禄14年(1701年)に、20代当主・3代藩主の島津綱貴の命で分家を創設。本家の二男家に準ぜられる。「準二男家」という。島津久明は「大蔵」を称したことから、「大蔵家」とも呼ばれる。

島津久明は、島津綱貴の家老も務めた。

島津本家準四男家(島津頼母家)

島津久記を祖とする。19代当主・2代藩主の島津光久の十三男である。

元禄14年(1701年)に兄とともに、20代当主・3代藩主の島津綱貴より分家の創設を命じられる。本家の四男家に準ぜられる。「準四男家」と呼ばれる。「頼母家」とも。

島津久記には後継者がなく、2代目には喜入肝付氏から、3代目には入来院氏から養子が入っている。

準四男家5代の島津久武(ひさたけ)は、通称の「島津壱岐」の名でも知られる。27代当主・10代藩主の島津斉興の家老を務めた。嘉永3年(1850年)、「お由羅騒動(高崎崩れ)」に関与して家老職を罷免。剃髪のうえで隠居謹慎とされ、その後、切腹した。

島津本家準五男家(岩崎島津家)

島津久房を祖とする。19代当主・2代藩主の島津光久の十八男である。

元禄14年(1701年)に兄とともに、20代当主・3代藩主の島津綱貴より分家の創設を命じられる。本家の五男家に準ぜられる。「準五男家」と呼ばれている。また、屋敷が鹿児島城の岩崎口のほうにあったことから「岩崎家」とも。

島津久房の娘は22代当主・5代藩主の島津継豊の側室。「登免」という名が伝わっている。24代当主・7代藩主となる島津重年の母でもある。

準五男家4代の島津久昶(喜入氏からの養子)は、26代当主・9代藩主の島津斉宣の家老。

薩州家忠清一流

島津忠清(ただきよ)にはじまる。薩州家(さっしゅうけ)6代当主の島津義虎の三男である。母は島津義久の長女の御平(於平、おひら)。

薩州家は、8代当主の島津久豊の次男の島津用久(もちひさ)を祖とする。9代当主の島津忠国が追放されて、島津用久が守護代に擁立された(守護についたという説もある)、ということもあった。

15世紀後半から16世紀前半にかけては薩州家は大きな力を持っていた。薩摩国の和泉(出水、いずみ、鹿児島県出水市)・加世田(かせだ、鹿児島県南さつま市)・河邊(かわなべ、鹿児島県南九州市川辺)・鹿籠(かご、鹿児島県枕崎市)など広大な所領を持つ。その力は本家(奥州家)をしのぐほどだった。

16世紀前半に薩州家5代の島津実久(さねひさ)は、相州家の島津忠良・島津貴久と抗争を繰り広げた。薩州家は鹿児島を抑え、一時は覇権を掌握した。島津貴久に敗れたあとは、本貫地である和泉に割拠する。その後、薩州家6代の島津義虎(よしとら、実久の嫡男)は融和路線をとり、島津貴久・島津義久に協力する。

薩州家の島津義虎は、島津義久の長女の御平(於平)を正室に迎えた。この御平が男子を6人産む。彼らは島津義久の孫にあたる。

天正15年(1587年)に島津義久が豊臣秀吉に降ると、薩州家7代の島津忠辰(ただとき)も豊臣秀吉から御朱印状を得て大名となる。しかし、天正20年(1592年)の朝鮮出陣の際に命令違反をとがめられ、翌年に改易された。島津忠辰は小西行長(こにしゆきなが)の預かりとなり幽閉。文禄2年(1593年)8月に亡くなる。

また、薩州家の一族は小西行長の居城のある肥後国宇土(熊本県宇土市)に連行された。その中に島津忠清もいた。

慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いで、西軍側についた小西家は取り潰される。宇土は加藤清正(かとうきよまさ)の所領となり、島津忠清も加藤家の預かりとなった。島津家は加藤清正と交渉し、島津忠清の返還を求めた。そして、慶長14年(1609年)に島津忠清は鹿児島に帰ってくる。

島津忠清は宇土で妻を迎えていた。小西家配下の皆吉続能の娘と伝わる。一女一男をもうけていた。その娘が18代当主・初代藩主の島津家久(島津忠恒)の側室となる。そして元和2年(1616年)に産んだ男子が島津家の後継者とされた。19代当主・2代藩主の島津光久である。

藩主の母方の家になった島津忠清だったが、あまり厚遇されていない。むしろ冷遇されている印象である。妻がキリシタンであり、棄教しなかったことも影響しているのかも?

島津忠清には男子があったが、新納家嫡流の養子とされてこちらの家督を継承した。新納忠影(にいろただかげ)という。前当主の新納忠在(島津久元)が宮之城島津家に戻ったために、これにかわって新納家の後継となった。島津忠清の家系は残されず。

時代は下って宝永9年(1709年)、21代当主・4代藩主の島津吉貴により島津忠清の家が再興される。島津忠清の名跡の継承が、新納久基に命じられた。新納久基は新納忠影の曾孫にあたる。この家系は「薩州家忠清一流」と呼ばれる。薩州家の二男家格とされた

島津久基(新納久基)も後継者がなく、二階堂氏から養子が入った。島津久隣と名乗る。ちなみに島津吉貴の母は二階堂氏の出身である。

薩州家については、こちらの記事にて。

薩州家準二男家

島津忠栄を祖とする。薩州家6代の島津義虎の四男である。母は島津義久の長女の御平(於平)。

島津忠辰が豊臣秀吉に降伏した際に、弟である島津忠栄は人質に出された。文禄2年(1593年)に薩州家が改易されたあと、人質の身であった島津忠栄は抜け出す。日向国佐土原に入り、佐土原城の客分となった。

関ヶ原の戦いで島津豊久が戦死したあと、島津忠栄は島津豊久の姉とともに佐土原城を占拠しようとする。佐土原の家臣たちに討たれそうになり、島津忠栄は大隅国富隈(とみくま、鹿児島県霧島市隼人町末吉)の島津義久のもとに逃げた。ちなみに、島津義久のもとには母の御平(於平)もいる。

島津忠栄は、母の化粧領のうち大隅国中津川(なかつがわ、霧島市牧園町上中津川・下中津川)を相続する。その後、日向国飯野末永(宮崎県えびの市末永)に転封となった。

島津忠栄には子がなく、入来院重高の次男を養子とした。ちなみに入来院重高は実弟である(島津義虎の五男)。

島津忠栄の家系は「薩州家準二男家」と呼ばれる。

島津将曹/碇山氏

27代当主・10代藩主の島津斉興の家老に、島津久徳(ひさのり)がいる。「島津将曹」の通称で知られる。もともとは碇山(いかりやま)氏で、藩の家老になって「島津」の名乗りを許された。碇山氏は島津氏総州家から出た家である。

島津久徳は調所広郷と姻戚関係にあったことから出世し、調所広郷の推挙で藩の家老になる。島津斉興に重用された。

一族はのちに「碇山」に復する。

島津伊勢/諏訪氏

29代当主・12代藩主の島津茂久(島津忠義)の家老に、島津広兼がいる。「島津伊勢」の通称で知られる。島津広兼はもともとは諏訪(すわ)氏である。家老になって「島津」の名乗りを許された。

諏訪氏は南九州の歴史において中世より名が見える。大隅国囎唹郡上井(うわい、鹿児島県霧島市国分上井)を領していた。大神(おおみわ)姓で、信濃国の諏訪氏の後裔を称する。16世紀になると諏訪氏は島津貴久に協力。この頃に本貫地である「上井」を名乗りとする。また、上井覚兼は島津義久の家老を務めるなど活躍している。

明治時代になって名乗りを「諏訪」に戻す。

佐土原藩/佐土原島津家

慶長8年(1603年)に日向国児湯郡・那珂郡の一帯が島津以久に与えられた。本拠地は佐土原城(宮崎市佐土原町)。石高は3万石である。徳川家康により封じられて、薩摩藩とは別の独立した藩となる。「佐土原藩」と呼ばれる。

佐土原は島津家久(貴久の四男)・島津豊久の所領でもあった。島津豊久は豊臣政権下では大名として遇されていたが、関ヶ原の戦いで戦死したあと、その所領も没収されていた。これが島津氏のもとに戻ってきたことになる。

島津以久は大隅国垂水を領するとともに、自身は佐土原城に入る。

慶長15年(1610年)に島津以久が没したあと、三男の島津忠興が佐土原藩の2代藩主となる。孫の島津久信は垂水を領した(垂水島津家)。

幕末においては、薩摩藩とともに倒幕に動く。藩主の島津忠寛は戊辰戦争にも参戦した。明治時代になって伯爵家に列せられた。

「島津」を名乗りとしない庶流

「島津」を名乗らない島津一族もたくさんある。例えば、新納(にいろ)・樺山(かばやま)・伊集院(いじゅういん)・川上(かわかみ)・山田(やまだ)・町田(まちだ)・喜入(きいれ)・義岡(よしおか)・志和池(しわち)・大島(おおしま)・桂(かつら)など。

こちらについては、また別の機会に記事にしてみたいと思う。

<参考資料>

鹿児島県史料『旧記雑録拾遺 諸氏系譜 一』

編/鹿児島県維新史料編さん所 出版/鹿児島県 1989年

鹿児島県史料『旧記雑録拾遺 諸氏系譜二』

編/鹿児島県歴史資料センター黎明館 発行/鹿児島県 1990年

鹿児島県史料『旧記雑録拾遺 諸氏系譜三』

編/鹿児島県歴史資料センター黎明館 発行/鹿児島県 1992年

鹿児島県史料『旧記雑録 前編一』

編/鹿児島県維新史料編さん所 発行/鹿児島県 1979年

鹿児島県史料『旧記雑録 前編二』

編/鹿児島県維新史料編さん所 発行/鹿児島県 1980年

鹿児島県史料『旧記雑録 後編一』

編/鹿児島県維新史料編さん所 発行/鹿児島県 1981年

鹿児島県史料『旧記雑録 後編二』

編/鹿児島県維新史料編さん所 発行/鹿児島県 1982年

鹿児島県史料『旧記雑録 後編三』

編/鹿児島県維新史料編さん所 発行/鹿児島県 1983年

鹿児島県史料『旧記雑録 後編四』

編/鹿児島県歴史資料セソター黎明館 発行/鹿児島県 1984年

鹿児島県史料『旧記雑録 後編五』

編/鹿児島県歴史資料セソター黎明館 発行/鹿児島県 1985年

鹿児島県史料『旧記雑録 後編六・附録一』

編/鹿児島県歴史資料セソター黎明館 発行/鹿児島県 1986年

鹿児島県史料集13『本藩人物誌』

編/鹿児島県史料刊行委員会 出版/鹿児島県立図書館 1972年

鹿児島県史料集6『諸家大慨・別本諸家大慨・職掌紀原・御家譜』

編/鹿児島県史料刊行委員会 出版/鹿児島県立図書館 1966年

『島津国史』

編/山本正誼 出版/鹿児島県地方史学会 1972年

『三国名勝図会』

編/橋口兼古・五代秀尭・橋口兼柄・五代友古 出版/山本盛秀 1905年

『鹿児島市史 第1巻』

編/鹿児島市史編さん委員会 発行/鹿児島市 1969年

『姶良町郷土誌』(増補改訂版)

編/姶良町郷土誌改訂編さん委員会 発行/姶良町長 櫟山和實 1995年

『加治木郷土誌』

編/加治木郷土誌編さん委員会 発行/加治木町長 宇都宮明人 1992年

『垂水市史 上巻』

編/垂水市史編集委員会 発行/垂水市 1974年

『指宿市誌』

編/指宿市 1979年

『国分郷土誌』

編/国分郷土誌編さん委員会 発行/国分市 1973年

『宮之城町史』

著/宮之城町史編纂委員会 発行/宮之城町 2000年

『祁答院町史』

編/祁答院町誌編さん委員会 発行/祁答院町 1985年

『知覧町郷土誌』

編/知覧町郷土誌編さん委員会 発行/知覧町 1982年

『出水郷土誌』

編/出水市郷土誌編纂委員会 発行/出水市 2004年

『都城市史』

編/都城市政四十周年記念 都城市史編さん委員会 発行/都城市 1970年

佐土原町史

編/佐土原町史編纂委員会 発行/佐土原町 1982.2

『佐土原藩史』

著/日高徳太郎 校訂/日高次吉 発行/島津慶祝会 1960年

『薩摩藩家老の系譜』

著/林匡 発行:鹿児島県 2015年

『図説 中世島津氏 九州を席捲した名族のクロニクル』

編著/新名一仁 発行/戎光祥出版 2023年

ほか