鹿児島県薩摩川内市の平佐(ひらさ)に、長照山梁月寺跡がある。平佐北郷家(ひらさほんごうけ)の菩提寺である。寺院跡には墓地があり、平佐北郷家の歴代当主の墓が並ぶ。

北郷氏は島津氏の一族で、中世から日向国庄内(しょうない、宮崎県都城市のあたり)を領する。17世紀には「島津」の名乗りに戻し、「都城島津家」と呼ばれる。平佐北郷家はこの北郷氏から分かれた家で、戦国時代末期に活躍した北郷三久(ほうごうみつひさ)より始まる。

平佐北郷家も北郷氏本家(都城島津家)と同様に、薩摩藩で重用された。家格は一所持。藩の家老も出している。

日付については、旧暦にて記す。

梁月寺跡(平佐北郷家墓地)へ

道路沿いに芝生が敷かれたちょっと広い空間がある。「北郷家墓地」の看板のあるところから入っていける。

梁月寺は平佐城の東端にあった。山城の雰囲気もちょっと残っているかな。

『三国名勝図会』によると、慶長元年(1596年)に北郷三久が、父の北郷時久(ときひさ)のために建立して菩提寺とした。日向国都城の長城山龍峯寺(宮崎県都城市都島町)の末で、龍峯寺6世住持の香山梵桂の開山。本尊は聖観音。

墓地は丘のほうにある。ふもとの広場には平佐北郷家の屋敷があったそうだ。

広場を横切って奥のほうへ行くと石段がある。ここが墓地の入口だ。

平佐北郷家の家紋は「角丁字」。島津家の「丸に十」ともちょっと似ている。

石段を登って右のほうを見ると立派な造りの墓が見える。北郷三久の墓である。石屋の中に五輪塔が納められている。

また、石段を登ってすぐの正面のあたりには、2代当主の北郷久加(ひさます)の墓がある。その近くには3代当主の北郷久精(ひさきよ)の墓。

石段を登ってさらに上へ。こちらにも平佐北郷家累代の墓が並ぶ。

墓地から下りてきて、南側のほうに回り込むと鳥居がある。南方神社(みなかたじんじゃ)である。旧称は諏訪大明神社。由緒は不明。梁月寺の鎮守だったのだろうか?

北郷氏とは

北郷氏は島津忠宗(しまづただむね、島津氏4代当主)の六男の島津資忠(すけただ)を祖とする。14世紀の南北朝争乱期に活躍した人物である。島津資忠は兄の島津貞久(さだひさ、島津氏5代当主)とともに転戦。文和元年・正平7年(1352年)4月に足利義詮より日向国庄内北郷(ほんごう、現在の都城市山田町・庄内町のあたり)300町を賜る。これにより「北郷」を名乗るようになった。

北郷氏は日向国庄内に根を下ろし、島津氏から半独立的な立場となっていく。島津氏とは協力したり対立したり、であった。日向国で大きな力を持っていた伊東(いとう)氏はたびたび庄内へ侵攻し、一時は庄内のかなりの部分を勢力下に置いた。北郷氏は領地を削られ、伊東氏の脅威にさらされた。しかし、16世紀初めに北郷忠相(ほんごうただすけ、北郷氏8代)が伊東氏を追い出し、庄内を制圧して一族の最大版図を築く。

また、北郷忠相の嫡男の北郷忠親(ただちか)は日向国飫肥(おび、宮崎県日南市)などを領する島津氏豊州家の当主になる。すでに北郷家の当主になっていたが、北郷家の家督を嫡男の北郷時久(ときひさ)に譲り、自身は豊州家の当主に。「島津忠親」と名乗った。

北郷忠相は、島津貴久(たかひさ、島津氏15代当主)と初めのうちは敵対関係にあった。しかし天文14(1545)年から協力関係となった。

北郷時久は島津貴久・島津義久(よしひさ、島津16代当主)の協力者として、重要な役割を果たす。肝付氏や伊東氏の攻略に貢献した。

元亀4年(1573年)には、大隅国の住吉原(すみよしばる、鹿児島県曽於市末吉町南之郷)で肝付兼亮(きもつきかねすけ)の軍勢を撃破する(住吉原の戦い)。この合戦で大敗した肝付氏は勢いを失い、翌年に島津氏に降った。

北郷時久はその後も島津氏に協力。高城川の戦い(耳川の戦い)や肥後攻略戦などにも参加している。

北郷氏については、こちらの記事に詳しい。

北郷三久と平佐北郷家

北郷三久は、北郷時久の三男。母は北郷忠孝の娘。元亀4年(1573年)3月10日の生まれ。前述した住吉原の戦いのちょっとあとのことである。初名は「忠堯」。通称は「宗次郎」「作左衛門」「佐渡守」「加賀守」など。

三久の兄の妻は、三久の姉

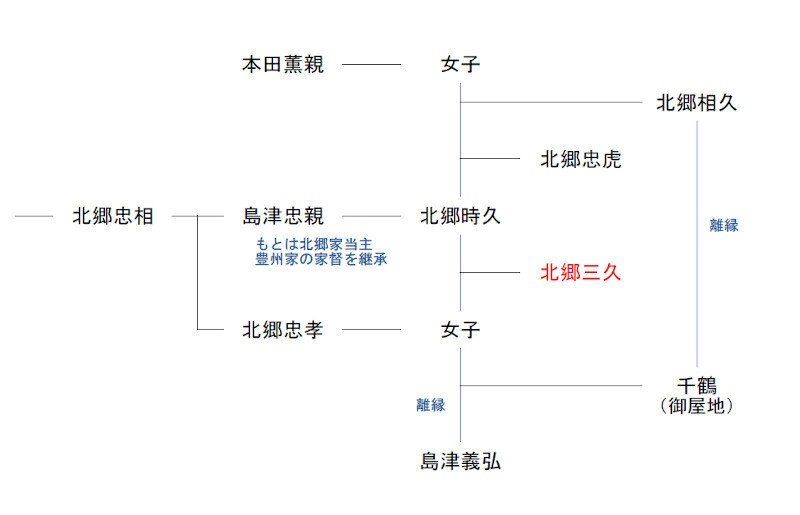

兄に北郷相久(すけひさ)と北郷忠虎(ただとら)がいる。北郷三久は、二人の兄とは母が違う。

北郷忠孝の娘(北郷三久の母)は、島津義弘(しまづよしひろ、島津貴久の次男)の最初の妻である。さらに島津義弘(当時のは島津忠平)は永禄3年(1560年)に豊州家の島津忠親(北郷三久の祖父でもある)の養子となり、豊州家の後継者とされた。しかし、永禄5年(1562年)に養子縁組は解消されて、島津義弘は実家に戻る。妻とも離縁した。

北郷忠孝の娘(北郷三久の母)は島津義弘の長女を産んでいる。「千鶴」という名も伝わっている。のちに「御屋地(おやじ)」とも呼ばれる。北郷三久の姉である。

離縁した北郷忠孝の娘は、北郷時久の継室となる。こちらは従兄妹どうし。そして生まれたのが北郷三久であった。また、千鶴も北郷家の娘として育てられている。

北郷家の兄弟の血筋はけっこうややこしい。以下の通り。

長男の北郷相久/父は北郷時久、母は本田薫親の娘

次男の北郷忠虎/父は北郷時久、母は本田薫親の娘

千鶴(御屋地)/父は島津義弘、母は北郷忠孝の娘

三男の北郷三久/父は北郷時久、母は北郷忠孝の娘

北郷相久は千鶴(御屋地)を妻にする。北郷三久から見ると、兄と姉が夫婦になったのである。北郷三久にとって北郷相久は母違いの兄、千鶴は父違いの姉、そして北郷相久と千鶴は兄妹だけど、父も母も違う。

北郷相久の死

天正9年(1581年)あるいは天正7年(1579年)のことである。北郷相久は父と不和になり、安永の金石城(宮崎県都城市庄内町)で自刃した。原因は家臣の讒言によるものだったとされる。祟りもあったとされ、若宮八幡を建てて霊を慰めたという。若宮八幡はのちに兼喜大明神(けんきだいみょうじん)と改称。現在は兼喜神社と称する。

梁月寺跡(平佐北郷家墓地)の近くにも兼喜神社がある。これは北郷三久が都城より勧請したものとされる。兄の北郷相久の霊を祀るほか、北郷時久・北郷三久も御祭神とする。

なお、千鶴は離縁して豊州家の島津朝久(ともひさ)と再婚している。島津朝久は北郷時久の弟でもある。北郷家との縁は続いた。

北郷三久、転戦する

北郷相久が亡くなり、次男の北郷忠虎が嫡子となった。北郷三久はこの兄に従って転戦する。

天正14年(1586年)、北郷三久は豊後侵攻に参加。島津義珍(島津義弘)が率いる肥後口からの軍勢にて従軍する。このとき13歳。初陣であろう。

天正15年(1587年)5月、豊臣秀吉の軍勢が押し寄せると島津義久は降伏。北郷家も降り、庄内を安堵される。翌年、島津義久が上洛する際には北郷忠虎・北郷三久も随行した。

天正18年(1590年)の小田原征伐には、島津久保(ひさやす、島津義弘の子、島津家の後継者に指名されている)とともに出陣した。

天正20年(1592年)に豊臣秀吉は朝鮮に侵攻する。島津家にも渡海が命じられた。島津義弘・島津久保に従って北郷忠虎・北郷三久も朝鮮に在陣する。

なお、島津久保が天正21年に陣没する。島津家の後継者には島津忠恒(ただつね、久保の弟)が指名されている。

三男坊が家を支える

文禄3年12月14日(1595年1月)に北郷忠虎が朝鮮の唐島で病死する。享年39。子の長千代丸が後継者に立てられるが、まだ5歳と幼い。また、文禄5年(1596年)には北郷時久も没する。甥が成長するまでは、北郷三久が家督代として家を守ることになった。とはいえ、北郷三久も20歳過ぎとまだ若い。北郷三久は朝鮮の陣中にあった。北郷家当主の代理として引き続き軍役に従事する。

文禄4年(1595年)、豊臣秀吉から所領替えが命じられた。北郷家は代々受け継いできた庄内を離れて、薩摩国祁答院(けどういん、鹿児島県薩摩郡さつま町)に転封となった。そして、北郷三久には薩摩国の平佐・天辰・宮里・高江・入来院塔之原・祁答院久富木・市来川上などが与えられ、平佐城を居城とした。

文禄4年10月に北郷三久は島津忠恒のお供として朝鮮へ渡海。鹿児島へ戻ったあと、文禄5年(1596年)に島津義弘のお供として再び渡海する。

慶長3年(1598年)、島津義弘・島津忠恒は泗川(サチョン)を守っていた。北郷三久も在陣していた。同年9月、ここに明・朝鮮の大軍勢が攻めかかった。島津方の兵力は7000ほど。敵勢はその数倍とも十倍以上とも。「20万」という記録もある(数字はたぶん盛っている)。

10月1日、敵が総攻撃をかける。これを島津勢が迎え撃つ。大きな兵力差がありがながらも島津勢は大勝。明・朝鮮軍は多くの将兵が討たれた。この戦いで島津勢が挙げた首級は38717だったと記録される。そのうち、北郷三久の部隊は4146だったという。

11月の露梁海戦にも従軍。南海島の戦闘で奮戦する。11月24日に島津義弘は唐島を出航して帰国。北郷三久もこれに同行する。

庄内の乱

北郷家の旧領である日向国庄内は、伊集院忠棟(いじゅういんただむね)に与えられていた。伊集院忠棟は島津家の筆頭家老であり、かつ豊臣政権直属の大名でもある。

慶長4年(1599年)3月9日、京の伏見で事件が起こる。島津忠恒が伊集院忠棟を屋敷に招き、「叛意あり」として斬殺した。島津忠恒はこの年の2月に島津家の家督をついだばかりでもあった。

庄内では忠棟嫡男の伊集院忠真(いじゅういんただざね)が挙兵。庄内の各城に部下を配置して籠城した。

北郷家では長千代丸(10歳)が元服し、北郷忠能(ただよし)と名乗る。北郷三久は預かっていた家督をこの甥に譲り、北郷忠能を当主に立てた。

そして北郷忠能は出陣する。北郷三久は若き当主を補佐し、引き続き北郷家の指揮をとった。北郷家から庄内を奪った伊集院氏が相手ということもあり、北郷家の士気は高かった。

戦いは伊集院忠真が和睦に応じて終結。伊集院氏は薩摩国頴娃(えい、鹿児島県南九州市頴娃)の移封となり、庄内は北郷忠能に与えられた。北郷家は旧領に復した。

平佐北郷家

平佐などの所領は、引き続き北郷三久に任された。庄内の北郷家とは別家として扱われ、薩摩藩の成立後も私領主として扱われた。「平佐北郷家」と呼ばれるようなる。

また、都城(庄内)の北郷氏本家は名乗りを「島津」に復する(都城島津家)が、平佐のほうは「北郷」を名乗り続けた。

その後も、北郷三久は島津忠恒から重用される。慶長7年(1602年)の島津忠恒の江戸参府にも随行している。

元和6年(1620年)4月19日、北郷三久は没する。享年48。法名は「義山忠孝庵主」。平佐の梁月寺に葬られた。

北郷三久のあとは嫡男の北郷久加(ひさます)がつぐ。

北郷久加

平佐北郷家2代の北郷久加は、慶長9年(1604年)の生まれ。母は上井覚兼(うわいかくけん)の娘。通称は「又次郎」「佐渡」など。

12歳で元服し、島津家久(島津忠恒から改名、初代藩主)の参勤交代のお供として、あるいは使者としてしばしば江戸へ出ている。寛永14年(1637年)の島原の乱にも出陣した。

寛永20年(1643年)に島津光久(みつひさ、家久の嫡男、2代藩主)より家老職を任される。さらに正保2年(1645年)に勝手方家老(政務を統括)、慶安2年(1649年)に異国方・宗門方、寛文6年(1666年)年には留守居(城代家老)も任された。また、寛文7年(1667年)からは、島津綱貴(つなたか、光久の孫、のちに3代藩主)の指南役も命じられている。

北郷久加は長寿でもあった。延宝8年(1680年)没。享年77。初期の薩摩藩政を支えた。

その後の平佐北郷家

平佐北郷家はその後も藩の家老を出す。4代当主の北郷忠昭(ただあき)、5代当主の北郷久嘉(ひさよし)、10代当主の北郷久珉(ひさたみ)など。

北郷忠昭には後継の男子がなく、相良頼安の次男(母は北郷久加の娘)を後継者に迎えている。それが北郷久嘉である。北郷忠昭は島津光久の六女を正室としていた。娘があり、北郷久嘉の妻としている。

北郷久信

平佐北郷家13代当主は北郷久信(ほんごうひさのぶ)という。天保2年(1832年)生まれ。嘉永4年(1851年)に父が没し、家督をついだ。

文武に優れ、砲術にも長けた人物であったという。領内では教育に力を入れる。学問と武芸を奨励し、平佐に「文武館」「広才館」「講武館」といった教育施設を設立した。

殖産興業もはかる。18世紀より平佐では皿山焼(平佐焼)という陶器が製造されていた。北郷久信は皿山焼(平佐焼)を改良し、輸出品として人気を得た。製紙や製蝋も事業化する。また、工場を設けて火打石銃の製造も行う。造船所も整備して洋式帆船をつくったりもしている。

文久元年(1861年)には、小松清廉(こなちきよかど、小松帯刀)とともに長崎出張を命じられる。水雷技術の伝習が目的だった。長崎にあったオランダ軍艦にて、水雷や破裂弾、操船について技術を習得する。そして帰藩したあと、磯の集成館(薩摩藩の工場)で水雷をつくらせた。

戊辰戦争では軍艦「乾行丸」の艦長として出陣。北越方面で戦った。幕府艦との海戦、佐渡島制圧などで軍功を挙げた。

北郷久信は新政府には出仕せず。明治以降は歴史の表舞台には出てこなかった。余生を過ごしたのち、明治20年(1887年)に没する。享年53。

<参考資料>

鹿児島県史料『旧記雑録拾遺 諸氏系譜二』

編/鹿児島県歴史資料センター黎明館 発行/鹿児島県 1990年

鹿児島県史料集13『本藩人物誌』

編/鹿児島県史料刊行委員会 出版/鹿児島県立図書館 1972年

『島津国史』

編/山本正誼 出版/鹿児島県地方史学会 1972年

『三国名勝図会』

編/橋口兼古・五代秀尭・橋口兼柄・五代友古 出版/山本盛秀 1905年

『川内市史 上巻』

編/川内郷土史編さん委員会 発行/川内市 1976年

『川内市史 下巻』

編/川内郷土史編さん委員会 発行/川内市 1980年

『川内市史 石塔編』

編/川内郷土史編さん委員会 発行/川内市 1974年

『鹿児島県川内郷土史 下巻』

著/浜田亀峰 発行/川内市 1955年

ほか