タノカンサァ(田の神)に鹿児島県内あちこちで出くわす。車で田舎道を走っていて「何かの像があるな」って見つけることがしばしば。で、鹿児島県曽於市大隅町の月野で、大きなタノカンサァと出会った。

なお、タノカンサァ(田の神)が何なのかは、前に記事をつくっている。こちらを参照のこと。

広津田(ひろつだ)の公民館の敷地内で、タノカンサァは田園風景を見守っていた。「広津田の田の神」と呼ばれている。弘化4年(1847年)頃に造られたものとのこと。材質は安山岩。右手にメシゲ、左手にスリコギを持つ。

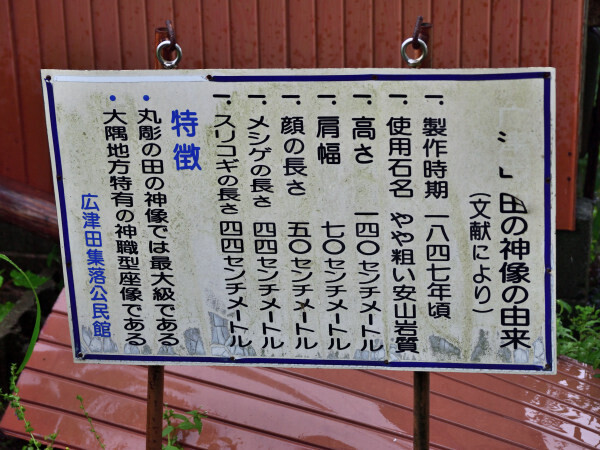

田の神像としてはかなり大型である。説明版にはサイズについて詳しい情報が書かれている。

高さは約140㎝。肩幅は約70㎝。顔の長さは約50㎝。メシゲの長さは約44㎝。スリコギの長さは約44㎝。

顔の長さは大人の2倍くらいかな? 立ち上がると、たぶん2mを超える。かなりの巨体である。

ちなみに、田の神像を大くくするのは、盗まれないようにするためだったとも。「オットイ」なる風習がある。「オットイ」とは「おっ盗り」がなまったもの。「田の神盗み」とも言われる。豊作の地域の田の神を盗んできて自分たちの村に置くのである。あとから贈り物を付けて返却することにはなっているのだが、オットラレ(盗まれ)たままのタノカンサァも、けっこうあるようだ。

小さいものは盗まれやすい。持ち運べるから。一方で、大きくて重いものは「オットイ」で持っていかれにくい。この「広津田の田の神」にそんな意図があったのかどうかはわからないところだけど。