祓戸神社(はらえどじんじゃ)は、鹿児島県霧島市国分府中に鎮座する。古くは「守公神社(しゅこうじんじゃ)」「守君神社(しゅくんじんじゃ)」と称した。

「国分」という地名は「国府」に由来する。そして「府中」の地名は、国衙があったことを想像させる。大隅国の国衙はこの国分府中にあったと考えられる。そして、古くは守公神社(祓戸神社)が大隅国の総社であったと伝わる。

御祭神はいろいろ

瀬織津姫神(セオリツヒメノカミ)・気吐戸主神(イブキドヌシノカミ)・速秋津姫神(ハヤアキツヒメノカミ)・速佐須良姫神(ハヤサスラヒメノカミ)を祭る。いわゆる「祓戸四神」である。また、『三国名勝図会』では守公神社ぼ御祭神をイザナギノミコト(伊弉諾命)・イザナミノミコト(伊弉冉尊)としている。

祓戸四神は祝詞(のりと)の「大祓詞(おおはらえのことば)」にその名が出てくる。で、大中臣氏は祝詞の奏上を行う氏族である。『三国名勝図会』には大中臣姓姫木氏が祭祀していたとも書かれている。もともと祓戸四神を祭っていたところに、あとからイザナギノミコト・イザナミノミコトが重ねられたのだろうか。

鹿児島神社庁のホームページの情報によると、源頼朝・島津忠久・丹後局・住吉大明神を祭ったとも。あるいは止上神社(とがみじんじゃ、霧島市国分重久に鎮座)の六柱(ヒコホホデミノミコト・トヨタマヒメノミコ・ニニギノミコト・コノハナサクヤヒメノミコト・ヒコナギサタケウガヤフキアエズノミコト・タマヨリヒメノミコト)も併せて祭ったとも。

御祭神については、情報が錯綜している印象。時代によって、けっこう扱いが変化した神社なのかも。

大きなイチョウの木にはさまれて

境内はそれほど大きくはない。敷地内には府中地区公民館もある。鳥居の向かって右側に細い脇道があり、こちらを入っていくと参拝者用の駐車場もある。

道路沿いの石段があり、ちょっと上ったところに鳥居が立っている。

入口近くには門守神社も。門番の神様だ。中には木像が見える。

大きなイチョウの木が二本ある。その間に社殿がある。『国分郷土誌』によると、拝殿は昭和47年(1972年)に改築されたものとのこと。

社殿脇には社叢があり。ちょっと南国っぽい雰囲気も。

手水鉢には安永4年(1775年)の紀年銘。この年に奉納されたもの。

入口のほうには「大隅国建国一三〇〇年記念碑」。建碑は平成26年(2014年)2月。『続日本紀』には和銅6年(713年)4月に大隅国か設置されたと記されている。

「秡戸神社由緒之碑」。昭和48年(1973年)に建碑されたもの。こちらでは「祓」ではなく「秡」の字を使っている。背面には「祓戸神社の社号は明治5年(1873年)以降、それ以前は守公神社と称した」「かつては大隅国の総社で一宮だった」「調所家の文書に、30人ほどの京侍が交代で奉祀していたと記録あり」といったことが書かれている。

大隅国一宮は大隅正八幡宮(鹿児島神社)とされる。現在の鹿児島神宮(霧島市隼人町内)である。もともとは守公神社が一宮で、のちに大隅正八幡宮の力が強くなってその地位が移ったっぽい。

境内には地域の神様も集められている。神像の頭にはヘビが巻き付いているので、青面金剛像(庚申像)だと思われる。「地眼(じがん)」は土地の神様。ほかは銘がないのでわからず。水神や山神、あるいは田の神などであろうか?

位置関係が気になる

「大隅国建国1300年」の説明看板の図が、ちょっと気になる。下の写真のとおりである。

「守公神社」のあるところが大隅国の国衙。ここを中心として子の方角(北)に「妙見神社」があり、午の方角(南)に「大穴持神社」がある。さらに南へは開聞岳。大穴持神社と開聞岳の間には桜島もある。

妙見神社は、現在はいろいろ合祀されて「稲荷神社」と称する。国分姫城にあり、姫木城跡の南麓にあたる。ちなみに姫木城は「比売之城(ひめのき)」という隼人の古城だったとも。養老4年(720年)の大隅隼人の反乱では、隼人がたてこもる比売之城がなかなか落ちなかったという。

大穴持神社は国分広瀬に鎮座。延長5年(927年)にまとめられた『延喜式』の神名帳にもその名が確認できる。天平宝字8年(764年)の桜島の大噴火とも関係があるとも。

そして、艮(うしとら、北西)に「台明寺」、巽(たつみ、南西)に「大隅国分寺」、乾(いぬい、北東)に「弥勒寺」、坤(ひつじさる、南東)に「隼人塚」という位置関係にもなっている。

台明寺(だいみょうじ)は国分台明寺の郡田川沿いにあった寺院だ。大隅国分寺は国分中央の国分小学校のあたりにあったとされる。弥勒寺(弥勒院)は大隅正八幡宮(鹿児島神宮)の別当寺の一つ。そして「隼人塚」は往古の寺院の跡とされる。

府中天満天神社を合祀

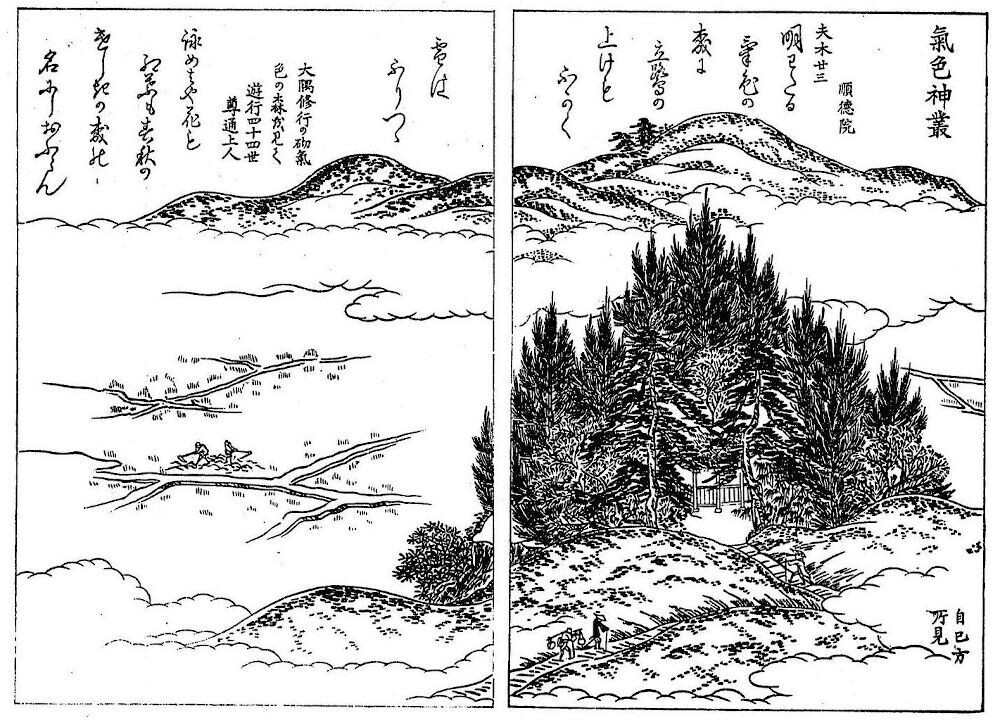

かつて、国分府中に「気色神叢(気色杜、けしきのもり)」と呼ばれる場所があった。ここに天満天神社も祭られていたという。祓戸神社から南西に500mくらいのところで、別名に「天神山」とも。景勝地として知られ、和歌の題材にもなっている。天神社は洪水により流失したので、寛永2年(1624年)に地頭の喜入久加(きいれひさます)が新築造営した。その後も地域で大事にされたという。

府中天満天神社は、明治42年(1909年)に祓戸神社に合祀。昭和9年(1934年)には、府中の氏子により府中天満天神社を天神山に戻そうという動きもあった。社殿を新築したが分祀の許可が下りず、遷宮はならなかった。その後、天神山は遥拝所とされたという。時期は不明だが、遥拝所もなくなった。

<参考資料>

『国分郷土史』

編/国分郷土誌編さん委員会 発行/国分市 1973年

『三国名勝図会』

編/五代秀尭、橋口兼柄 発行/山本盛秀 1905年

ほか