柏尾山道隆寺(はくびさんどうりゅうじ)は大隅国肝属郡高山の新富(鹿児島県肝属郡肝付町新富)にあった。場所は高山城(こうやまじょう)跡の近く。雑木林の中に石塔類が残っている。

寛元4年(1246年)に蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)が開山したとされる。高山を領した肝付(きもつき)氏の菩提寺でもあった。

蘭渓道隆は大隅に上陸?

蘭渓道隆は南宋の臨済宗の僧で、寛元4年(1246年)に来日したとされる。のちに執権の北条時頼(ほうじょうときより)に鎌倉へ招かれ、建長5年(1253年)の巨福山建長寺(こふくざんけんちょうじ、神奈川県鎌倉市山ノ内)の開山などでも知られる。

蘭渓道隆は船で筑前国に入ったとされるのが通説となっている。一方で、高山の道隆寺においては、筑前国に向かう前に大隅国の内之浦に上陸し、高山でしばらく活動したと伝わっている。道隆寺の創建の頃の肝付氏の当主は肝付兼員であった。

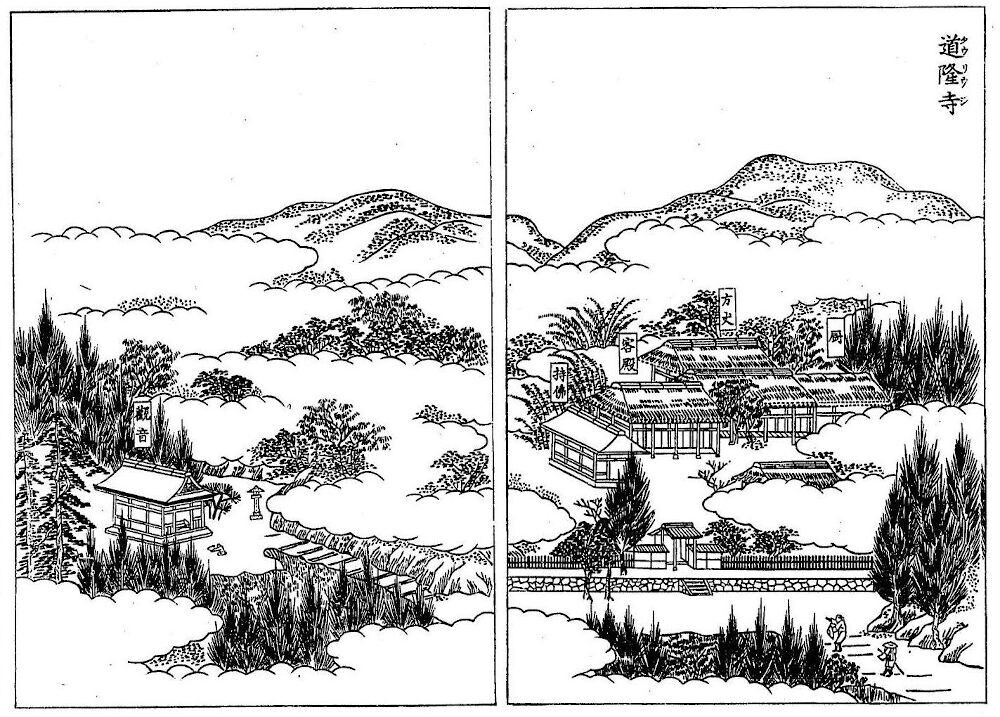

『三国名勝図会』によると、日向国志布志の龍興山大慈寺(りゅうこうざんだいじじ)の末。本尊は十一面観音で、こちらは蘭渓道隆の作であったという。

道隆寺は明治の初めに廃寺となる。往時の様子については『三国名勝図会』の絵図で知ることができる。

古石塔が並ぶ

高山城跡の南麓に道隆寺跡への入口がある。入口近くには、開山のときの礎石とされるものもあった。また、破壊された仁王像の一部も。山門に立っていたものだろう。刻字によると享保16年(1731年)の造立。

入口から田んぼ沿いの道を奥へ。ちょっと削ったような地形になっている。このあたりが境内の山門だろうか。

参道を入ると、石塔類がずらりと並ぶ。

廃仏毀釈のあとは、遺構のほとんどが埋もれていたそうだ。こちらの土地の所有者が整備を志し、有志とともに発掘作業が進められ、出てきた石塔類を復元して並べたとのこと。

六地蔵塔。寛文9年(1669年)の造立とのこと。

こちらは「琉國大翁徒」と刻まれている。琉球国の僧の墓である。文化元年(1804年)の刻字あり。

こちらの古い五輪塔は、肝付兼員の納骨供養塔と推定されているとのこと。

道隆寺跡は紅葉の名所としても知られている。

島津氏久・島津元久の逆修供養塔

島津氏奥州家(おうしゅうけ)の当主である島津氏久(しまづうじひさ)・島津元久(もとひさ)の逆修供養塔もある。逆修供養塔いうのは生前に建立する供養塔である。

島津氏久は嘉暦3年(1328年)の生まれ。南北朝争乱期に活躍した人物だ。父より大隅国守護を継承し、畠山直顕との抗争を制して大隅方面を攻略した。島津元久は氏久の嫡男で、正平18年・貞治2年(1363年)の生まれ。父の意志を引き継ぎ、大隅国・日向国の平定を進めた。さらに薩摩の総州家から惣領の座を奪い、のちに薩摩・大隅・日向の三州の守護にも補任された。

南北朝争乱期の肝付氏は、8代当主の肝付兼重(きもつきかねしげ)が南朝方で奮戦。畠山直顕と激しくやりあった。一時は北朝方の島津氏とも対立関係にあった。しかし、島津氏と畠山氏の対立が表面化してくると、肝付氏は島津氏につく。たぶん、その傘下に入っていたのだろう。

ちなみに肝付氏10代当主は肝付兼氏(かねうじ)という。そして、11代当主は肝付兼元(かねもと)である。それぞれ、島津氏久と島津元久から一字拝領している。

島津忠昌の逆修供養塔

島津忠昌(ただまさ、11代当主)の逆修供養塔もある。

永正3年(1506年)、肝付兼久(かねひさ、肝付氏14代)が島津氏に対して反乱を起こす。島津忠昌はみずから軍を率いて高山へ出陣した。島津忠昌は高山城のやや西の柳井谷に本陣を置いた。この逆修供養塔は、戦中に柳井谷に建立されたものだとされる。のちに、道隆寺跡に移された。

島津忠昌は高山城を落とすことはできなかった。大敗ののち、鹿児島へ撤退した。そして、永正5年(1508年)に自害している。

御南の戸張

肝付兼続(かねつぐ、肝付氏16代)の正室は御南(おみなみ、阿南)という。島津忠良の長女で、島津貴久の姉にあたる。

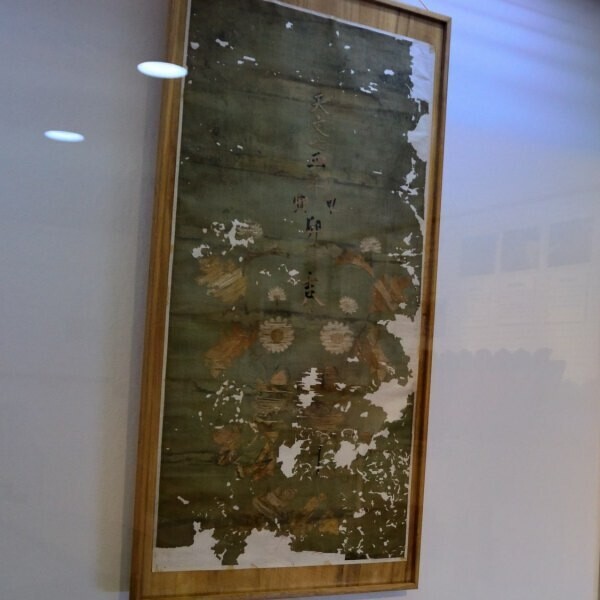

この御南が道隆寺に手縫いの戸張を天文24年(1555年)に奉納している。こちらの戸張は、肝付町立歴史民俗資料館に展示されている。

<参考資料>

『三国名勝図会』

編/橋口兼古・五代秀尭・橋口兼柄・五代友古 出版/山本盛秀 1905年

『高山郷土誌』

編/高山郷土誌編纂委員会 発行/高山町 1966年

ほか