イザナギノミコトは黄泉国(よもつくに)を脱して、『古事記』によると「竺紫日向之橘小門之阿波岐原(つくしのひむかのたちばなのおどのあはきがはら)」へといたる。『日本書紀』では「筑紫日向小戸橘之檍原」と記される。そして、身をすすぎ清め、その際には多くの神々が生まれた。

この「阿波岐原」「檍原」の地が、鹿児島県曽於市の南之郷(みなみのごう)にあったと伝わる。そして、伝承地があちこちにあるのだ。

イザナギノミコトが穢れをすすいだとされる「中津瀬(なかつせ)」をはじめ、「上津瀬(うわつせ)」「下津瀬(しもつせ)」「橘嶽(たちばなだけ)」「小戸池(おどのいけ)」「柄基(つかもと)」「高天原(たかまがはら)」「高山(たかやま)」「短山(ひきやま)」「佐久良谷(さくらだに)」「天岩戸(あまのいわと)」などなど。

神話と関連した神社も6社が鎮座していた。檍神社(あおきじんじゃ)・住吉神社(すみよしじんじゃ)・上津片加男神社(うわつかたがおじんじゃ)・中津眞津男神社(なかつまつおじんじゃ)・下津片加男神社(しもつかたがおじんじゃ)・眞木男神社(まきおじんじゃ)である。創建年代についてはいずれも不詳。

現在は6社のうち檍神社と住吉神社がある。ほかの4社については明治時代末の神社合祀令により、檍神社に合祀されている。

神話の伝承地、神社・神社跡をまわってみた。

鹿児島藩(薩摩藩)が編纂させた『三国名勝図会(さんごくめいしょうずえ)』という地誌がある。同書では大隅国の檍原(阿波岐原)に関する情報をかなり詳しく掲載している。

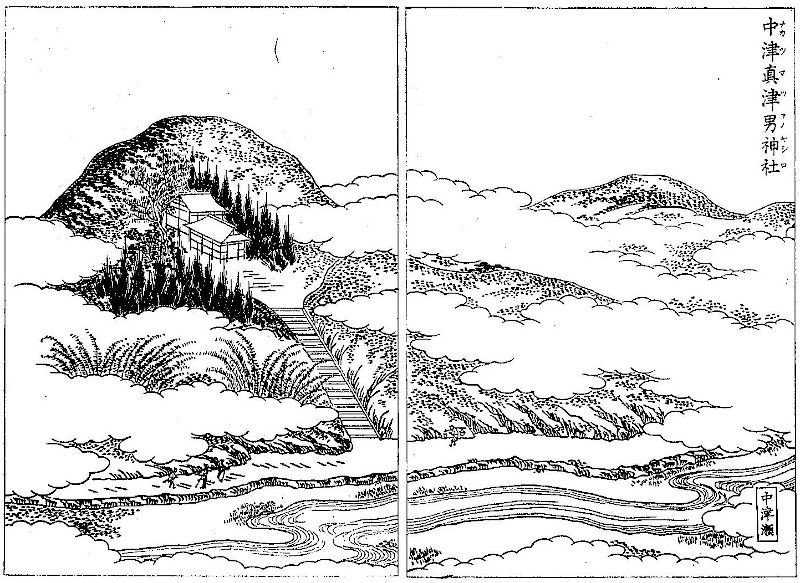

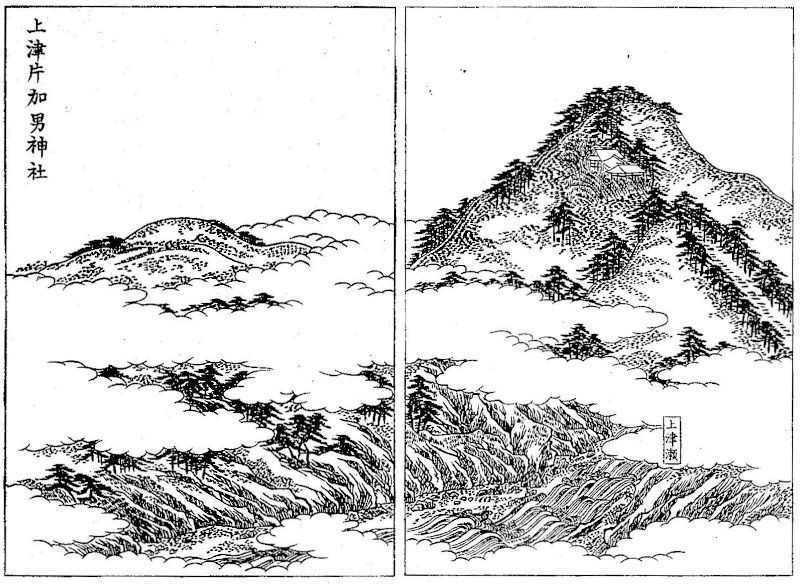

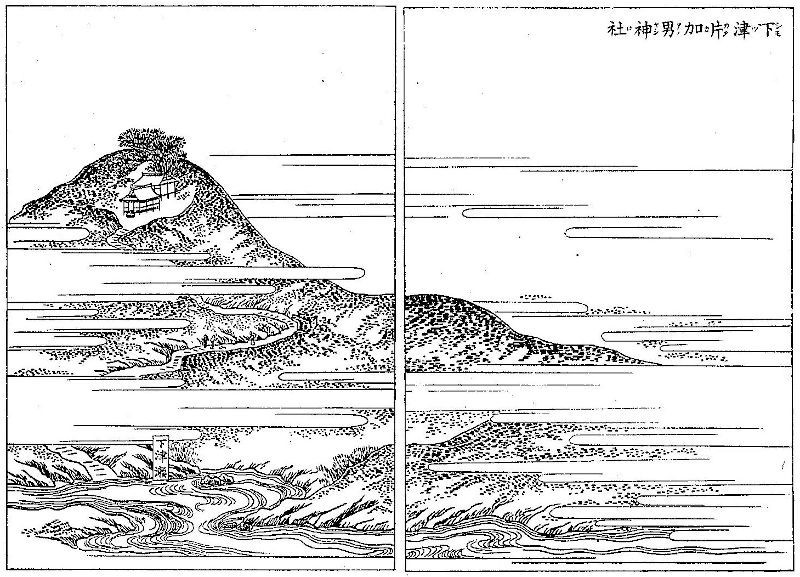

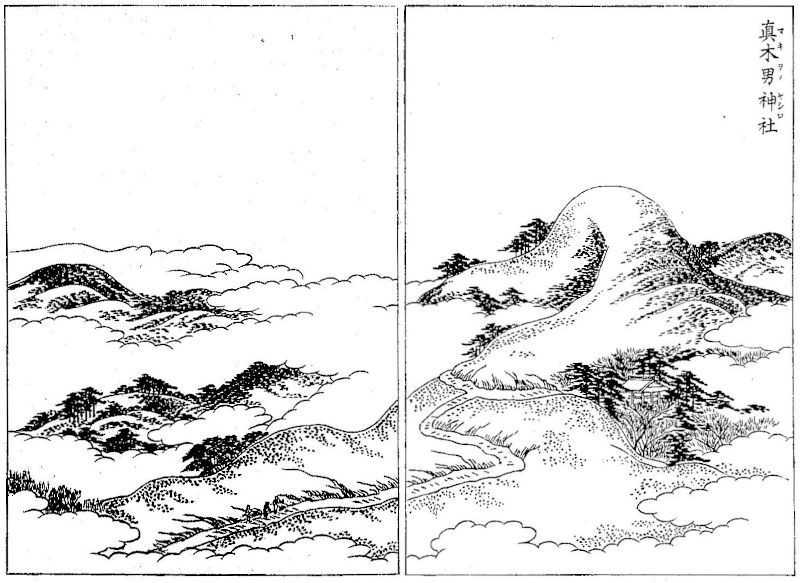

『三国名勝図会』は天保14年12月(1844年1月)に成立したもので、神社合祀以前の往時の様子を知ることができる。ありがたいことに絵図も掲載されている。こちらも交えながら紹介していく。

イザナギノミコトの禊祓い

イザナギノミコトが穢れを落とす場面を『古事記』より抜粋する。

「上つ瀬は瀬速し。下つ瀬は瀬弱し」とのりたまひて、初めて中つ瀬に堕り潜きて滌(すす)ぎたまふ時、成りませる神の名は、八十禍津日神(ヤソマガツヒノカミ)。次に大禍津日神(オオマガツヒノカミ)。この二神は、その穢繁國に到りし時の汚垢(けがれ)によりて成れる神なり。次にその禍を直さむとして、成れる神の名は、神直毘神(カムナオビノカミ)。次に大直毘神(オオナオビノカミ)。次に伊豆能賣神(イズノメノカミ)。次に水の底に滌ぐ時に、成れる神の名は、底津綿津見神(ソコツワタツミノカミ)。次に底筒之男命(ソコツツノオノミコト)。中に滌ぐ時に、成れる神の名は、中津綿津見神(ナカツワタツミノカミ)。次に中筒之男命(ナカツツノオノミコト)。水の上に滌ぐ時に、成れる神の名は、上津綿津見神(ウワツワタツミノカミ)。次に上筒之男命(ウワツツノオノミコト)。 (『古事記』より)

ヤソマガツヒノカミ・オオマガツヒノカミの二柱は、禍(まが、災厄)の神である。そして、その禍をなおす神がカムナオビノカミ・オオナオビノカミ・イズノメノカミである。

ソコツワタツミノカミ・ナカツワタツミノカミ・ウワツワタツミノカミの三柱は海の神である。「綿津見三神(海神三神、わたつみさんしん)」とも呼ばれる。

ソコツツノオノミコト・ナカツツノオノミコト・ウワツツノオノミコトの三柱は航海の神。「住吉三神(すみよしさんしん)」とも呼ばれる。

南之郷の神社には、檍原の中津瀬で生まれたこれらの神が祀られる。

中津瀬と中津眞津男神社跡

檍小学校近くの中津橋のあたりが「中津瀬」の伝承地である。橋のたもとには小さな石碑も建てられている。周囲には田園地帯が広がり、このあたりが「檍原」と呼ばれる。ここを流れる大淀川(おおよどがわ)は、別名を「中津瀬川」ともいう。流れは強くもなく弱くもなく。黄泉国の穢れを洗い流すのに丁度良い感じなのだという。

写真の奥にある山のあたりに中津眞津男神社は鎮座していた。御祭神は神直日神(カムナオビノカミ)・中津小童命(ナカツワタツミノミコト)・中筒男命(ナカツツノオノミコト)。かつては川沿いから山に向かって参道がのびていたという。

上津片加男神社跡と上津瀬

上津片加男神社跡は中津瀬より東に6kmほどの場所にある。このあたりは高岡という。御祭神は八十禍津日神(ヤソマガツヒノカミ)・表津小童命(ウワツワタツミノミコト)・表筒男命(ウワツツノオノミコト)。現在は石燈籠の残骸などが残っているそうだ。

近くを流れる安楽川(あんらくがわ)が「上津瀬」だとされる。このあたりは花房峡と呼ばれる渓谷になっている。急流だ。『古事記』では「上つ瀬は瀬速し」とある。

下津片加男神社跡と下津瀬

中津瀬から南に2.5kmほどの坂元というところに、下津片加男神社跡がある。御祭神は大直日神(オオナオビノカミ)・底津小童命(ソコツワタツミノミコト)・底筒男命(ソコツツノオノミコト)。写真の左上のほうにむかって参道があったという。境内跡には大きな御神木が残っているそうだ。

参道入口前の道路沿いに小さな川がある。これが「下津瀬」とされる。流れはチョロチョロ。『古事記』にある「下つ瀬は瀬弱し」のとおりだ。この川は菱田川(ひしだがわ)に流れ込む。

眞木男神社と橘嶽

中岳のふもとの久保という集落に、眞木男神社が鎮座していた。御祭神は表津小童命(ウワツワタツミノミコト)・中津小童命(ナカツワタツミノミコト)・底津小童命(ソコツワタツミノミコト)。綿津見三神である。

中岳は「橘嶽」とも呼ばれる。これは「橘小門之阿波岐原」「小戸橘之檍原」のうちの「橘」のことだという。ここには大淀川の水源地もあり。「小門」「小戸」は、中岳(橘嶽)から流れ出ずる大淀川であるとも。

檍神社

檍原の西のほうに檍神社が鎮座する。伊邪那岐神(イザナギノカミ)・伊邪那美神(イザナミノカミ)を主祭神とする。ほかに天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ)・高御産巣日神(タカミムスヒノカミ)・神御産巣日神(カミムスヒノカミ)・國之常立神(クニノトコタチノカミ)・豊雲野神(トヨクモノノカミ) 宇比地邇神(ウヒジニノカミ)・須比智邇神(スヒジニノカミ)・角杙神(ツヌグイノカミ)・活杙神(イクグイノカミ)・意富斗能地神(オオトノジノカミ)・大斗乃辨神(オオトノベノカミ)・淤母陀流神(オモダルノカミ)・阿夜訶志古泥神(アヤカシコネノカミ)もあわせて、神代七代を祀る。

また、上津片加男神社・中津眞津男神社・下津片加男神社・眞木男神社の神々もこちらに合祀されている。

境内には水が湧き、「小戸池(おどのいけ)」というものもある。神話にちなんで、この水には安産の御利益もあるとされている。

檍神社の詳細はこちら。天浮橋(あめのうきはし)の柱とされる「柄基」についてもこちらの記事にて。

住吉神社

住吉神社は檍神社の西にある住吉山に鎮座。御祭神は底筒之男命(ソコツツノオノミコト)・中筒之男命(ナカツツノオノミコト)・表筒之男命(ウワツツノオノミコト)。住吉三神である。

曽於市の「末吉」という地名は、住吉神社に由来するとも。末𠮷の旧称は「住吉吉(すみのえよし)」であったとされる。「住吉」というのはもともと「すみのえ」と読む。これは「澄みの江」という意味からきているという。澄んだ水のある中津瀬で生まれた神々だから「住吉三神」ということになる。

また、住吉神社は慶長4年(1599年)の庄内の乱とも関わりがある。反乱鎮圧で出征してきた島津義久(しまづよしひさ)や島津忠恒(ただつね)は、ここで戦勝祈願をしている。

住吉神社の詳細はこちらの記事にて。

佐久良谷

中岳(橘嶽)の南に、大淀川を挟んで連山がある。こちらが「高天原(たかまがはら)」であるという。連山のふもとには「佐久良谷」という渓谷がある。ここには「天岩戸」と称される洞穴があり、こちらをご神体とする聖地になっている。

祝詞のひとつ「大祓詞(おおはらえのことば)」の一節に「高山の末、短山の末より佐久那太理(さくなだり)に落ちたぎつ」とある。この「佐久那太理」が佐久良谷のことであるという。連山には「高山」「短山」と呼ばれる峰もある。

詳細はこちらの記事にて。

めぐってみて

南之郷には伝承地がやたらと多く、神話の世界をたっぷりと感じられる。

神話の伝承地というのは「ここがそうだ!」と言い切れるものではない。ただ、「伝説がある」というのは事実である。そのことには、何かしらの意味があるのかも。神話に関わる神社が、この一帯にかつて6つもあったというのも「何か特別な場所なのかな?」と思わせる。

なお、散策については「南之郷もりあげ隊」の隊長さんに案内していただいた。こちらは地域おこしをしている地元のボランティア団体だ。場所がわかりにくい伝承地も多いので、とても助かった。また、貴重な情報もたっぷりとお聞きすることができた。

南之郷を訪れる場合は、まずは檍神社に行くといい。ここでは「南之郷もりあげ隊」の隊員が活動をされていることが多く、周辺の情報も得やすいと思われる。

<参考資料>

『三国名勝図会』

編/五代秀尭、橋口兼柄 出版/山本盛秀 1905年

国史大系第十三巻『延喜式』

編・発行/経済雑誌社 1900年

『古事記』(岩波文庫)

校注/倉野憲司 発行/岩波書店 1963年

ほか